Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Ökosysteme sind stabiler und ertragreicher, je mehr Arten sie aufweisen. Das haben Forschende des UFSP «Globaler Wandel und Biodiversität» auf eindrückliche Weise gezeigt. Das erfolgreiche Programm engagiert sich dafür, dass der Wert der Biodiversität in der Gesellschaft besser verstanden und wahrgenommen wird.

Diese Woche findet in Davos das dritte Weltbiodiversitätsforum (WBF) statt, das von der UZH organisiert wird. Im Interview erklären die UZH Erdsystemwissenschaftlerinnen Maria J. Santos und Gabriela Schaepman-Strub, wie Artenvielfalt und Klimawandel sich gegenseitig beeinflussen und was getan werden müsste, um die Klima- und die Biodiversitätskrise zu meistern.

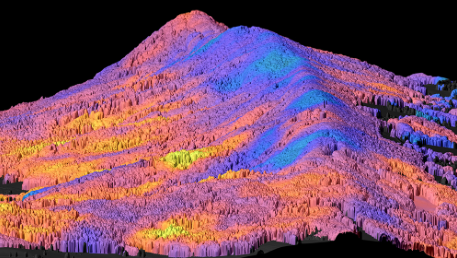

Der Boden im Grossen Moos ist in den letzten 100 Jahren um bis zu 2.4 Meter gesunken. Dies zeigt die Digitalisierung von über 44'000 Messpunkten einer zufällig gefundenen Karte aus dem Jahr 1920. Die Studierenden des Moduls GEO 401 konnten so ein historisches Oberflächenmodell erstellen und mit den aktuellen Daten von Swisstopo vergleichen.

Nach zwei Jahren mit wenig Schnee und sehr heissen Sommern bleibt der Permafrost in der Schweiz im Herbst 2023 warm und der Eisgehalt des Bodens nahm vielerorts weiter ab. Die Blockgletscher bewegten sich zudem schnell talwärts. Dies geht aus den neuesten Messungen des Schweizer Permafrost-Messnetzes hervor.

Nachhaltige Lösungen für gesellschaftlich relevante Probleme: Mit den langjährigen UFSP spielt die Universität ihre Kompetenzen in ausgewählten Forschungsbereichen aus. Letzte Woche feierte die UZH den Abschluss der zweiten Serie. Bei mehreren waren auch GIUZ-Mitglieder in Leitungsfunktionen oder als Mitarbeitende beteiligt.

Der Klimawandel setzt den hiesigen Buchen zu. Forschende des GIUZ wollen nun lernen, wie die Buchenwälder von morgen aussehen könnten. Dazu gehen sie experimentell vor und nutzen Spektraldaten, um die Biodiversität der Buchenwälder zu erforschen.

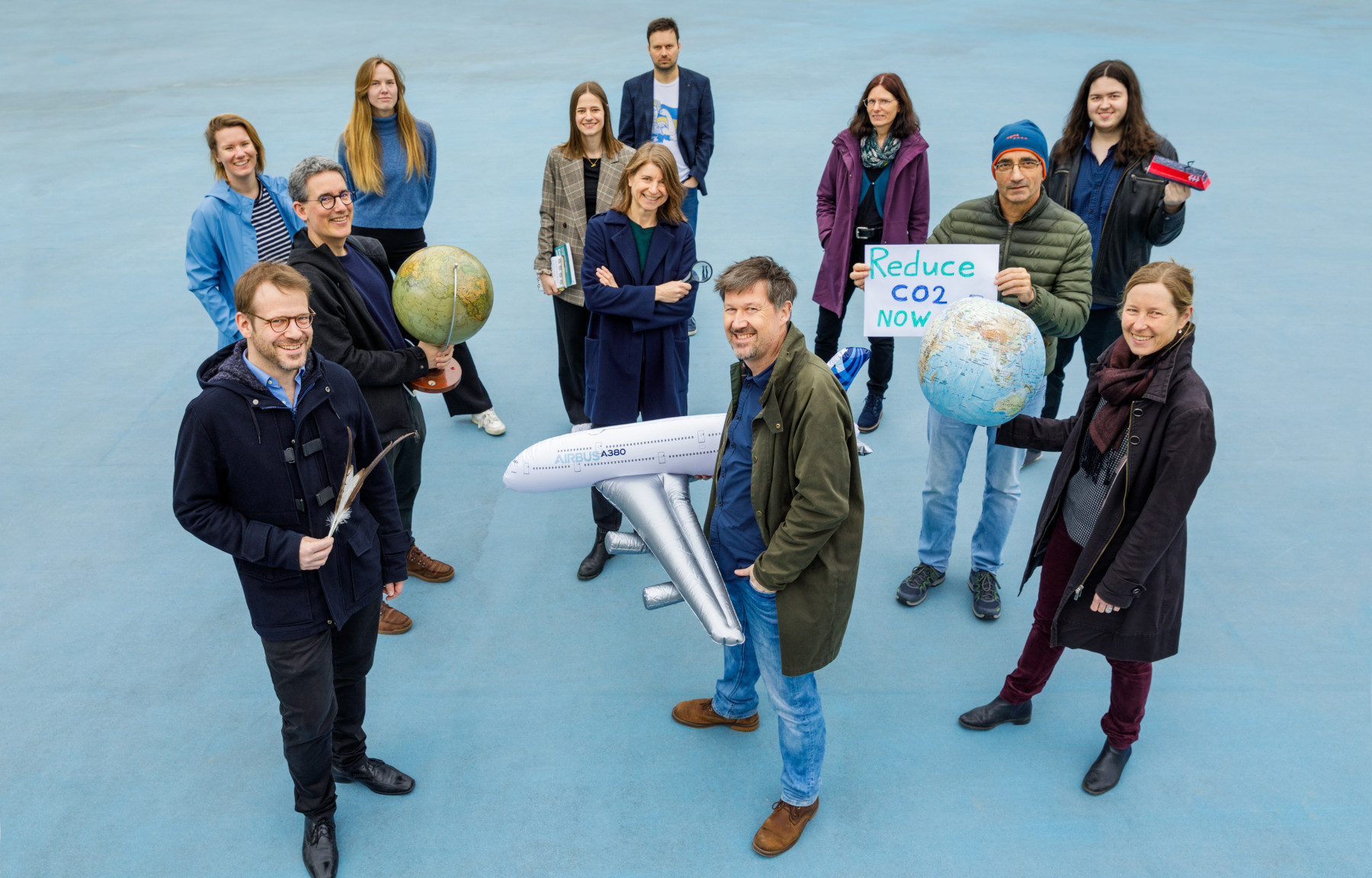

Am Dies Academicus 2024 wurde die GIUZ Air Miles Group mit dem UZH Team-Effort-Preis 2023 für ihre Pionierrolle bei der Reduktion flugbedingter Emissionen an der Universität Zürich ausgezeichnet. Herzliche Gratulation!

Wie lässt sich der Wert der Natur bemessen? Was bedeutet der dramatische Verlust an biologischer Vielfalt für uns? Die Schweiz könnte bei der Umsetzung des Globalen Biodiversitätsrahmen von Kunming-Montreal eine stärkere Vorbildfunktion einnehmen, sagt Michael Schaepman, Gründervater des World Biodiversity Forum, im Gespräch mit der Handelszeitung.

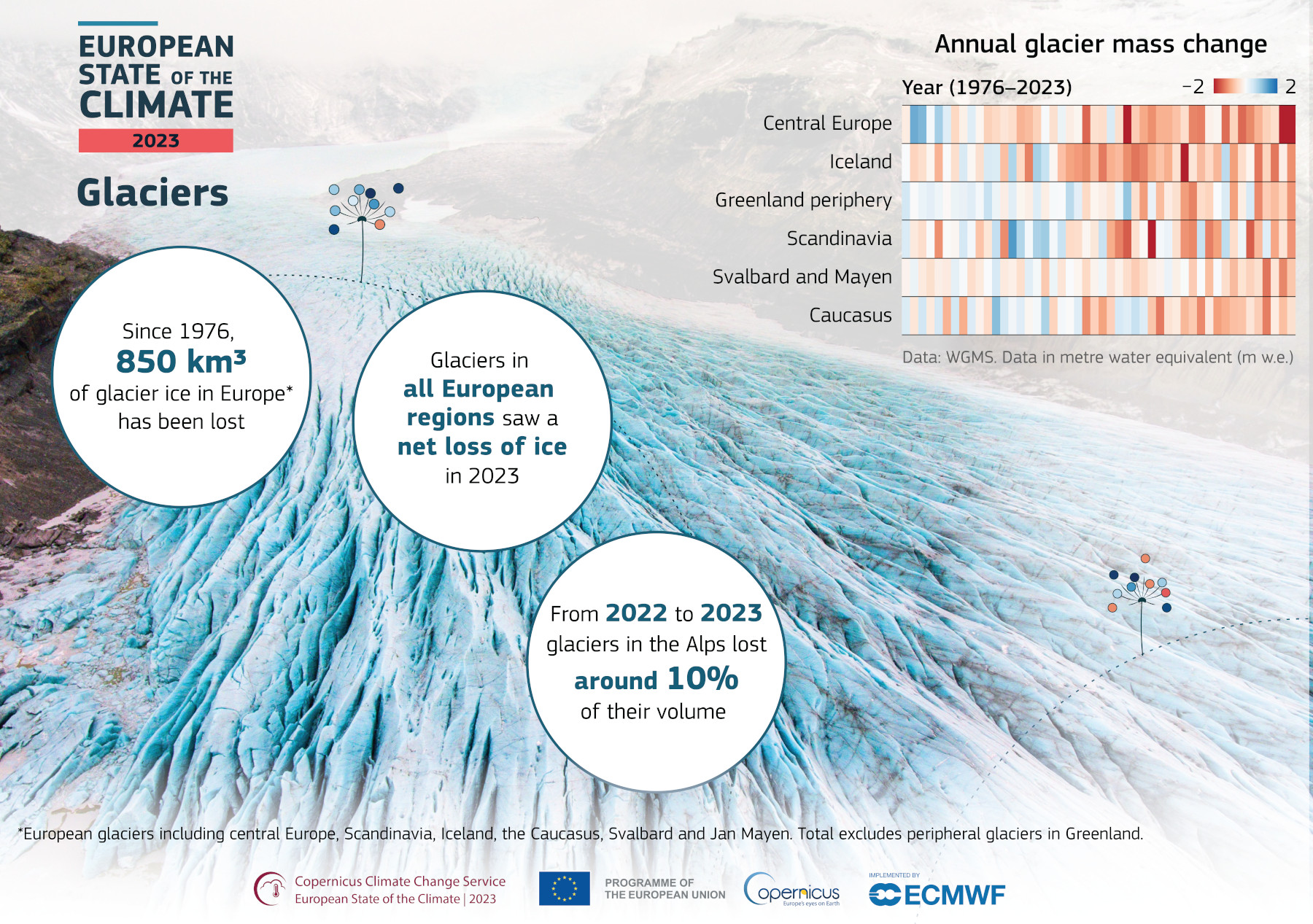

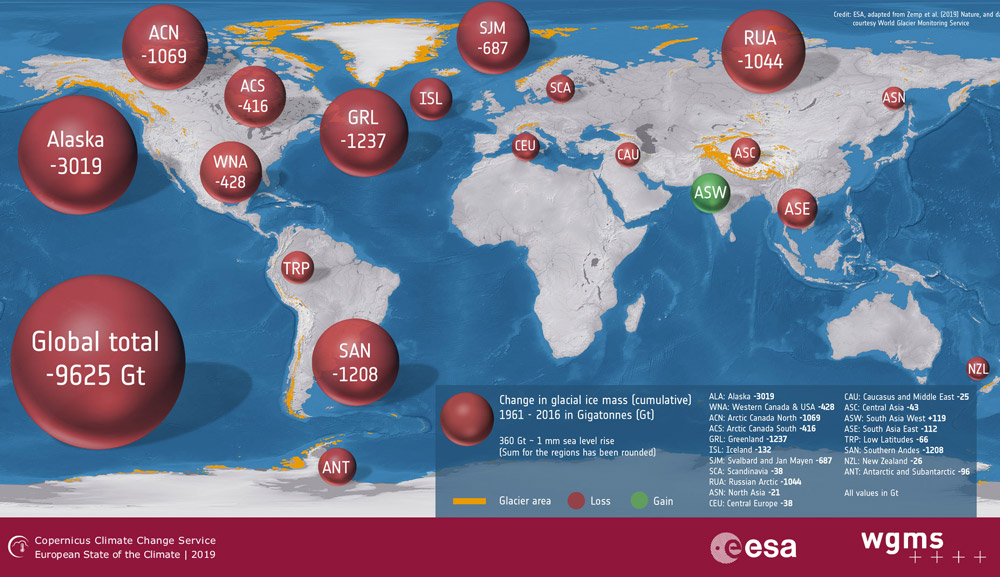

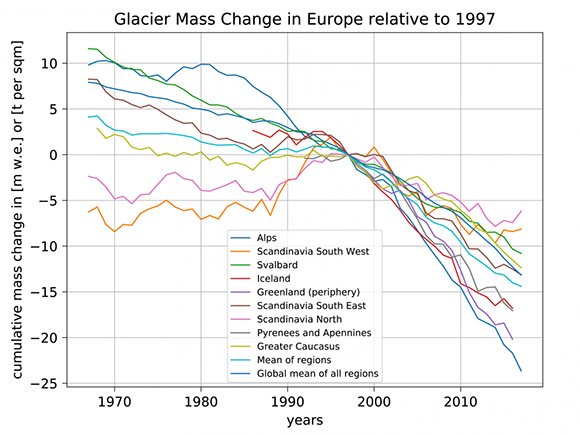

Der Copernicus Climate Change Service (C3S) und die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) haben gemeinsam den Bericht "European State of the Climate 2023" veröffentlicht. Er bietet eine Zusammenfassung des Klimas in Europa, der Arktis und weltweit. Die Daten werden von Institutionen in ganz Europa zusammengetragen. Der World Glacier Monitoring Service (WGMS) hat Gletscherdaten und Analysen beigesteuert.

Ein neues studentisches Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung der feministischen Geographie am Institut. Nach viel Archivarbeit und Interviews mit Zeitzeug:innen werden nun die Ergebnisse in Form eines Podiums vorgestellt. Zeitzeug:innen werden von ihren Erfahrungen während des Studiums, der Diplomarbeit und nach dem Studium erzählen.

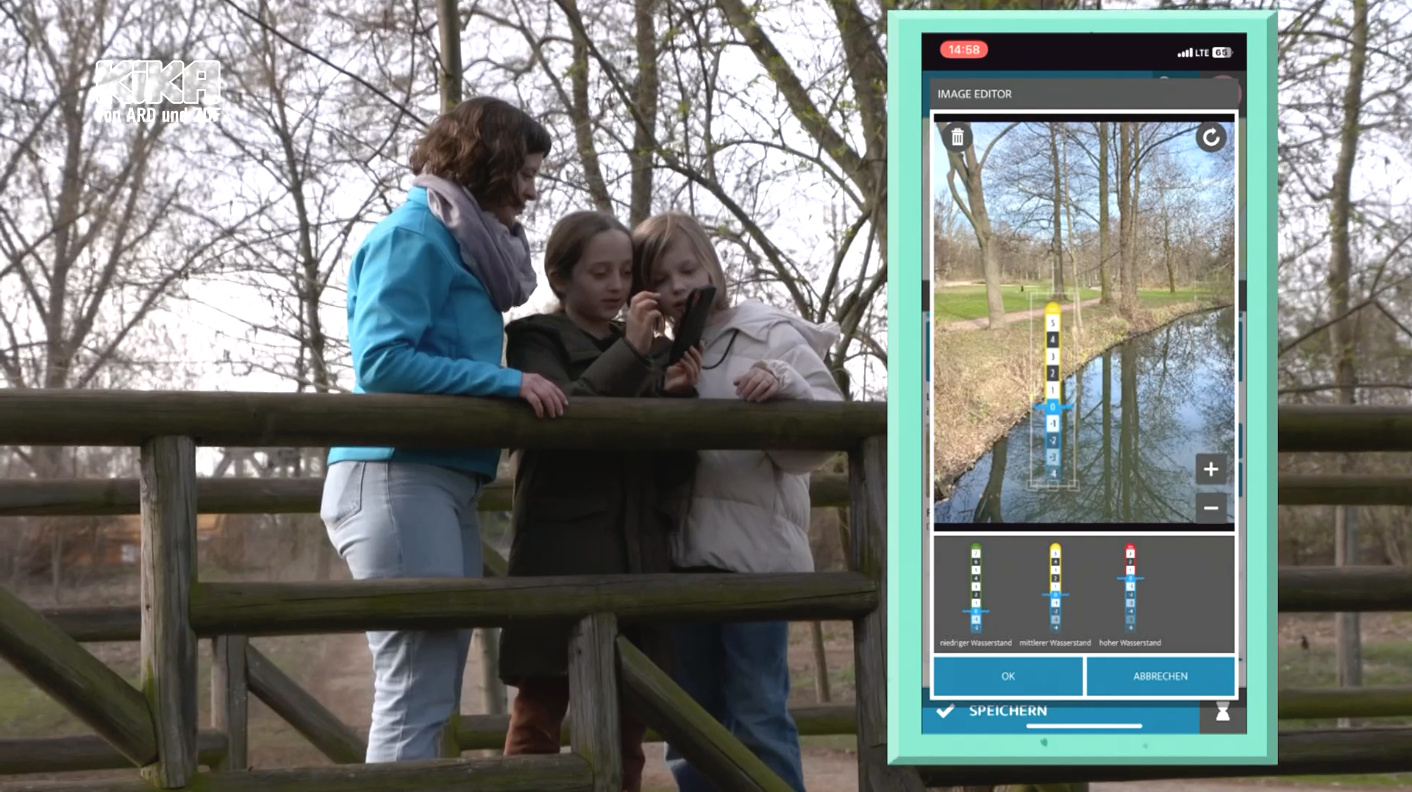

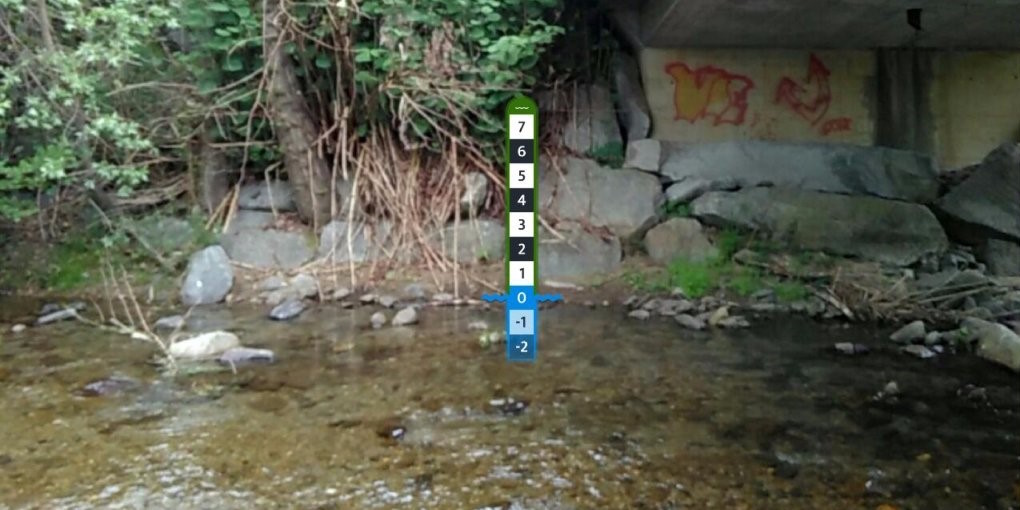

Der Klimawandel bestimmt auch den Zustand unserer Gewässer. Damit wir uns besser darauf einstellen und vorbereiten können, braucht es jede Menge Daten von Flüssen, Bächen oder Seen auf der ganzen Welt. Diese lassen sich mit der CrowdWater App sammeln. Sie wurde im Kinderkanal des deutschen Fernsehens vorgestellt.

Dann hätten wir so viele Kipppunkte im Klimasystem angestossen, dass es eine ungemütliche Welt wäre, sagt Michael Zemp, Direktor des World Glacier Monitoring Service in der Sendung «10 vor 10». Wenn wir das Klimaziel von maximal 2 Grad Erwärmung erreichen, kann noch ein grosser Teil der Gletscher gerettet werden. »Wir müssen aufhören, nur darüber zu reden, wir müssen handeln.»

Die neue Installation «IceAgeCam» auf der Felsenegg demonstriert eindrücklich den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel. Sie lädt Besucher:innen dazu ein, eiszeitliche Landschaften und die damit verbundenen Veränderungen interaktiv zu erleben.

Im Projekt «Stadt ohne Papiere» untersuchen Geographie-Studierende kollaborativ die prekären Lebensbedingungen von Sans-Papiers. Das neuartige Lehrformat widmet sich aktuellen Themen der Stadtforschung und hinterfragt dabei die klassischen Rollen in Wissenschaft und Lehre.

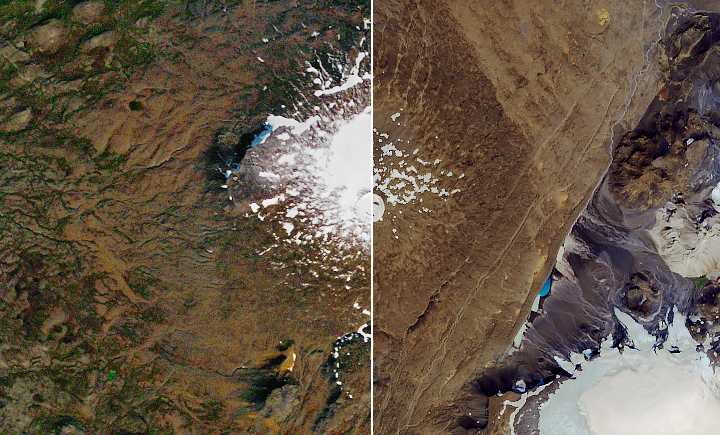

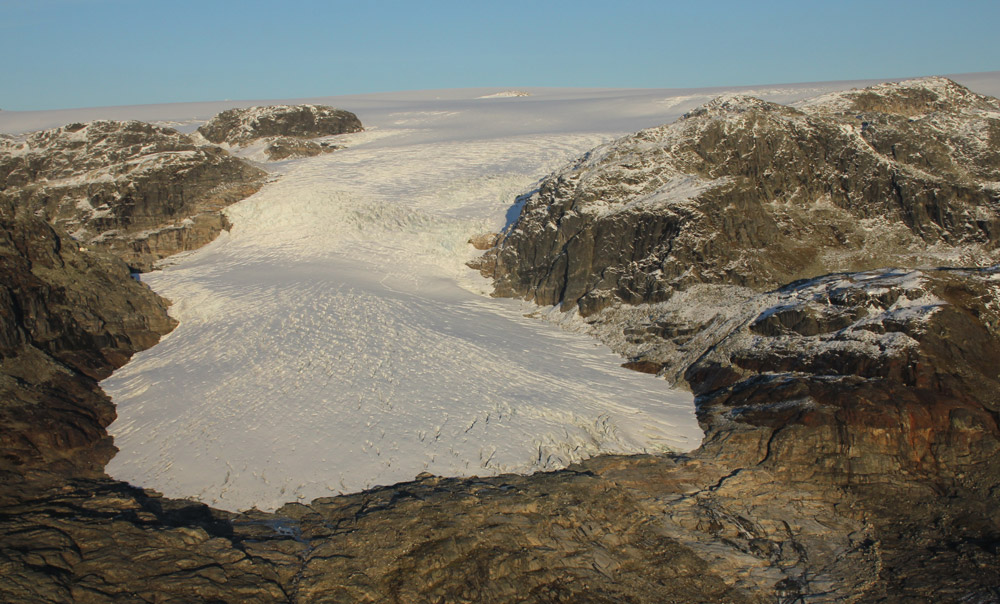

Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät unterhält Forschungsstationen auf der ganzen Welt. Einige davon werden im aktuellen UZH Magazin vorgestellt, darunter jene in Südgrönland, wo GIUZ-Forschende die Wechselwirkung zwischen Gletscher und Fjord untersuchen.

Am 1. Februar 2024 hat Livia Piermattei ihre Stelle als Assistenzprofessorin für Fernerkundung von Umweltveränderungen angetreten, eine neue Abteilung innerhalb der Remote Sensing Laboratories am Geographischen Institut der Universität Zürich. Herzlich Willkommen!

In der Ausstellung «Mirror of Nature: Biodiversity through the Lens of Technology and Art» wurde die von Claudia Röösli und Jochem Braakhekke in Zusammenarbeit mit Katharina Weikl (Art x Science UZH) und dem chinesischen Künstler Han Bo entwickelte Installation «Natural Images Massage» im Museum of Contemporary Art in Shanghai gezeigt. Die Besucher:innen betrachteten auf einem Massagebett liegend Satellitenbilder im Zeitraffer, die auf erschreckende Weise die fortschreitende Zerstörung der biologischen Vielfalt auf unserem Planeten zeigen.

Instead of blindly following Google Maps, we should have a different kind of navigation system that helps us learn from the environment as we go, argues Sara I. Fabrikant. Ahead of her Robert Blumberg Distinguished Lecture in Cognitive Science at the University of Riga, she talked about the intricate interplay between digital navigation tools and human cognition.

Ein Start-up erntet Eis von den schrumpfenden Gletschern Grönlands, verkauft es an Cocktailbars in Dubai und behauptet, damit die Klimaerwärmung zu bremsen. Samuel Nussbaumer vom GIUZ widerspricht: «Man könnte sogar umgekehrt argumentieren, dass die hellen Eisschollen die einfallende Strahlung besser reflektieren als die dunkle Meeresoberfläche.»

Sara Irina Fabrikant verlässt den Schweizerischen Wissenschaftsrat nach acht Jahren. Die Geografin hat gelernt, dass politische Arbeit viel Geduld und Hartnäckigkeit bedeutet. Jetzt schreibt sie an einem Buch über verbesserten Zugang zu geografischen Informationen auf mobilen Geräten.

Jede Pflanzenart besitzt einen typischen Geruch. Im gesunden Zustand ist dieser recht dezent. Doch das ändert sich, sobald Raupen und Käfer an der Pflanze zu fressen beginnen. «Die Pflanzen rufen mit ihren Ausdünstungen beispielsweise die Feinde ihrer Feinde zu Hilfe», sagt Meredith Schuman, chemische Ökologin am GIUZ.

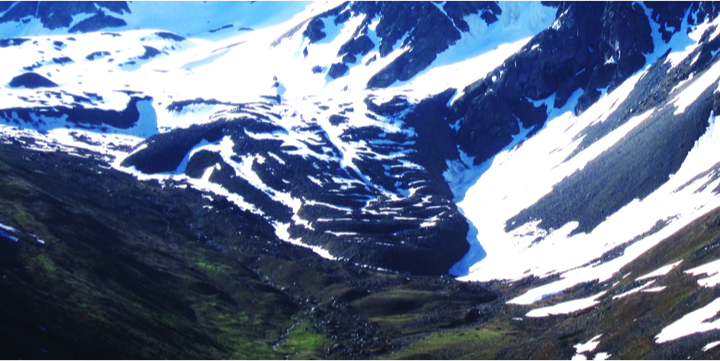

In Grönland hat der Klimawandels weitreichende Folgen für die Gletscher, die Vegetation, die Artenvielfalt und besonders auch für die Bevölkerung. Zwei Journalistinnen haben Forschende des interdisziplinären GreenFjord-Projekts unter anderem an die Front des Qajuttap-Gletschers begleitet. Dort untersuchen Glaziolog:innen des GIUZ das Kalben des Gletschers.

Die UZH baut auf die Ideen und Expertise ihrer Angehörigen, um ihren Betrieb nachhaltiger zu gestalten. Sie fördert dazu mehrere Projekte, unter anderem eines aus dem GIUZ, das untersucht, wie die Vegetation auf dem Campus bewirtschaftet werden soll – einerseits, um möglichst viel klimaschädliches Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu ziehen, andererseits, um die Gebäude besser zu kühlen und so den Energieverbrauch zu senken.

Steigerungslauf, Glutofen und Schmelztiegel: Die zweite Serie der «erschreckend schönen Bilder» inszeniert Prognosen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, «Weltklimarat»), an denen Forschende des Geographischen Instituts massgeblich mitgewirkt haben. Jetzt sind sie in unseren Schaukästen im H-Stock zu sehen. Ab dem 27. Oktober werden sie auch in der Genossenschaft Kalkbreite in Zürich ausgestellt.

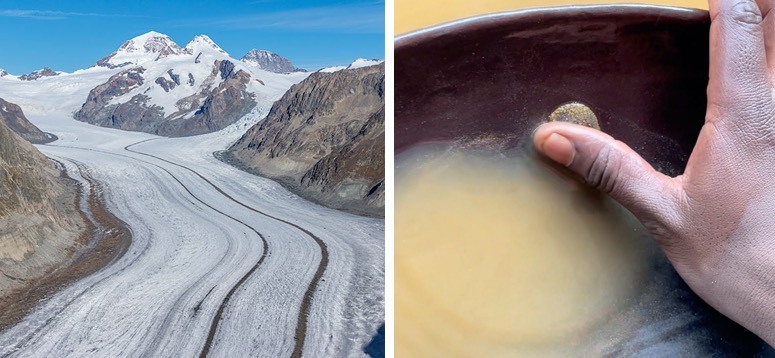

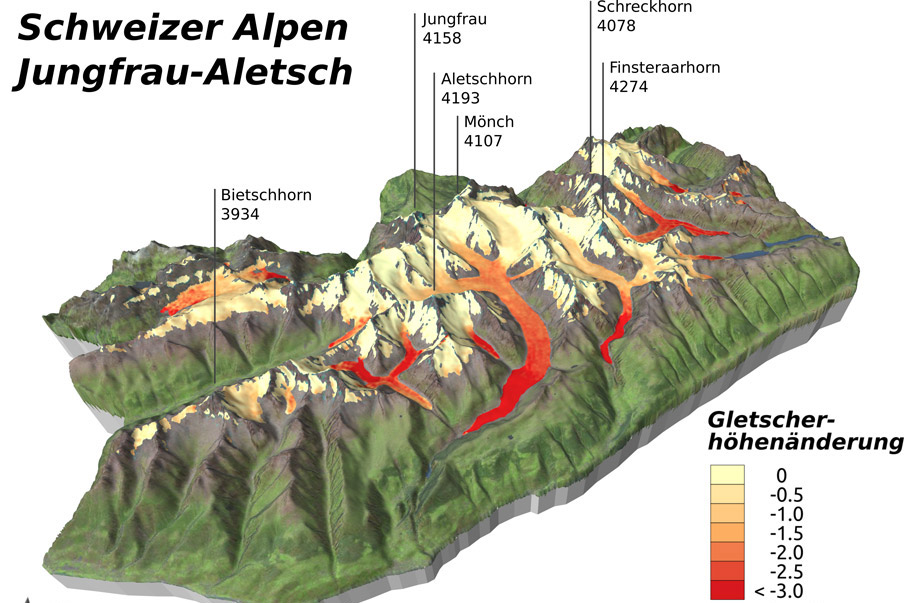

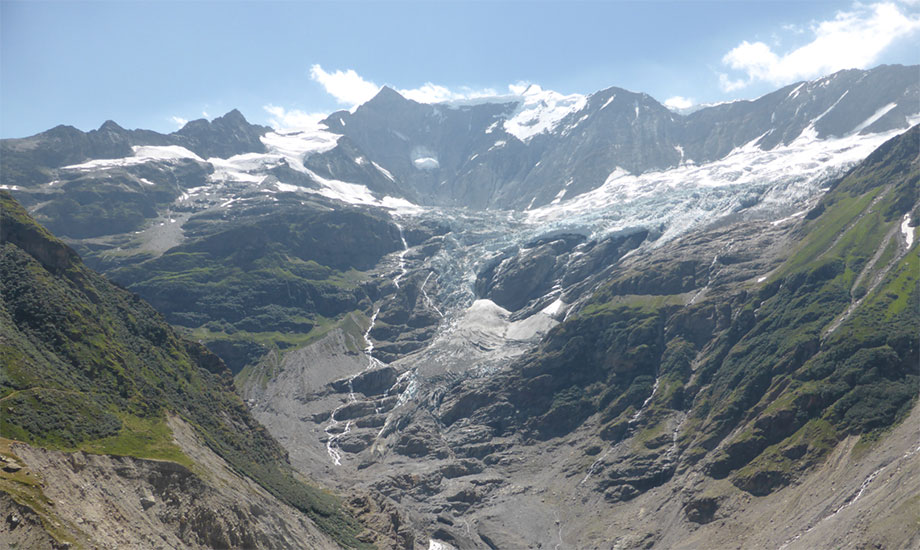

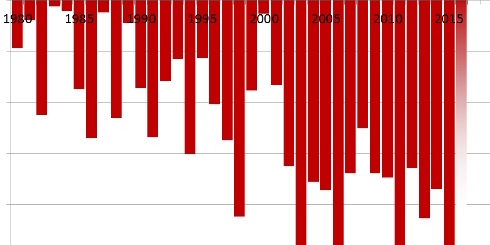

Ein Extremjahr folgt auf das andere: verloren die Gletscher in der Schweiz 2022 6 Prozent an Volumen, so sind es 2023 4 Prozent – und damit der zweitstärkste Rückgang seit Messbeginn. Insgesamt verschwanden in nur zwei Jahren 10 Prozent des Eisvolumens, wie die Schweizerische Kommission für Kryosphärenbeobachtung der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz berichtet.

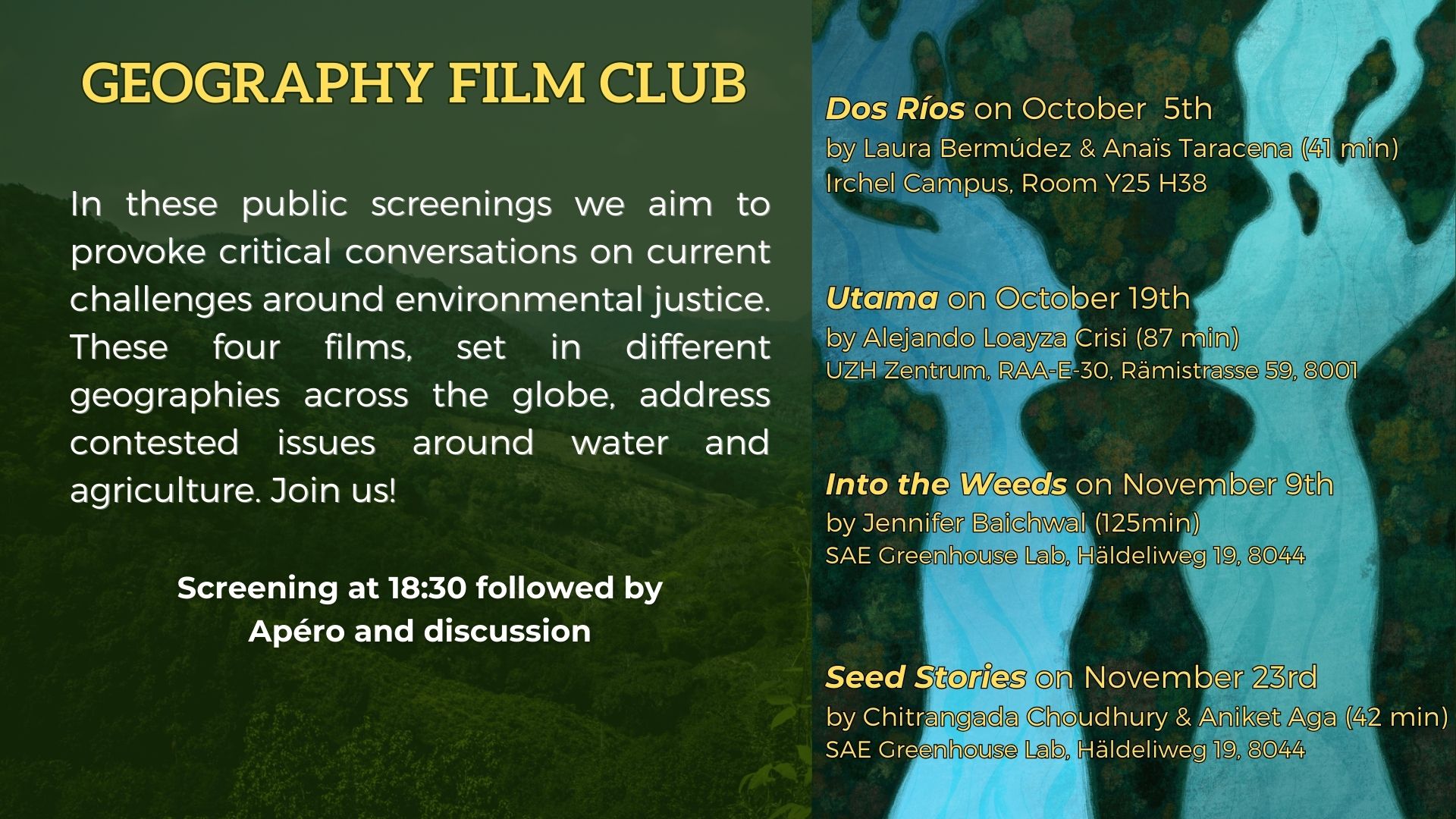

In fall semester 2023, a Geography Film Club is being organized by junior researchers of the Department of Geography. The screenings are open to anyone interested in joining!

Dass Menschen bereits heute wegen des Klimawandels fliehen müssen und in Zukunft noch viel öfters, das werde in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig verstanden, sagt Christian Huggel in der Sendung «Echo der Zeit». Viele seien sich der Dimension noch nicht ganz bewusst: «2050 geht man davon aus, dass eine Milliarde Menschen dem Meeresspiegelanstieg ausgesetzt sein werden.»

Personen mit Mobilitätseinschränkungen stossen in Zürich auf zahlreiche Hindernisse. «ZüriACT», ein gemeinsames Projekt des Geographischen Instituts, der Digital Society Inititative und der Stadt Zürich, nimmt sich dieses Problems an und will die Stadt zugänglicher machen. Das Ziel: die fehlenden Informationen zur Barrierefreiheit zu sammeln und öffentlich zu machen.

Wie viel Zeit können wir für unsere Erwerbsarbeit verwenden? Wie viel Zeit für unbezahlte Arbeit in der Familie und Gesellschaft, für sich selbst und das soziale Umfeld? Arbeitsgeographin Karin Schwiter hat an einem vom Polit Forum Bern organisierten öffentlichen Podium zur Viertagewoche teilgenommen: «Vielen Leuten fehlt neben der Erwerbsarbeit die Zeit für unbezahlte Arbeit, insbesondere für die Care-Arbeit.»

Wie stark treffen die Folgen des Klimawandels die Menschen in den Schweizer Bergen? «SRF Impact»-Reportage vom Aletschgletscher mit einigen Expert:innenaussagen der Glaziologin Kathrin Nägeli.

Andreas Linsbauer, Glaziologe am GIUZ und Mitarbeiter des Schweizerischen Gletschermessnetzes (GLAMOS), war mit «Schweiz aktuell» beim Einsturzloch auf dem Rhonegletscher. Er erklärt diese Spuren des schnellen Abschmelzens der Gletscher von oben und von unten – und die damit verbundenen Folgen für den Wasserhaushalt.

Veruska Muccione forscht am GIUZ zu Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Und sie warnt davor, einseitig auf diese zu setzen: «Ihre Wirksamkeit sinkt mit zunehmender Erwärmung.» Doch bürgerliche Politiker fordern weniger Klimaschutz, dafür mehr und bessere Anpassung an die Hitze.

In einem gross angelegten Experiment in der Sierra Nevada hat ein Team um Michael Schmidt die Auswirkungen der Klimaerwämung auf die Böden und ihre Funktion als Speicher für Kohlendioxid untersucht. In der Sendung «alle wetter!» erläutert er, was die Resultate für die Strategien im Kampf gegen die globale Erwärmung bedeuten.

Earth observation plays a crucial role in monitoring efforts to quantify biodiversity decline. Claudia Röösli and Meredith C. Schuman have now formed an International Space Science Institute International Team to leverage earth observation technologies to monitor essential genetic diversity.

Sara I. Fabrikant receives the Waldo-Tobler GIScience Prize 2023 for her outstanding and sustained contributions to the discipline worthy of inspiring young scientists in Geoinformatics or Geographic Information Science, and for having accomplished significant advances in research and education. Congratulations!

Within the cryosphere cluster of the GreenFjord project, GIUZ researchers investigate processes of glacier calving and iceberg export, as well as the resulting hydro-dynamics and nutrient fluxes in the fjord.

Viele Menschen möchten so lange wie möglich zu Hause leben. Möglich machen das in der Schweiz oft Betreuerinnen aus Osteuropa – nicht selten unter ausbeutenden Bedingungen. Diese Arbeitsmigration sei nicht nachhaltig, sagt Arbeitsgeographin Karin Schwiter und plädiert für eine andere Lösung.

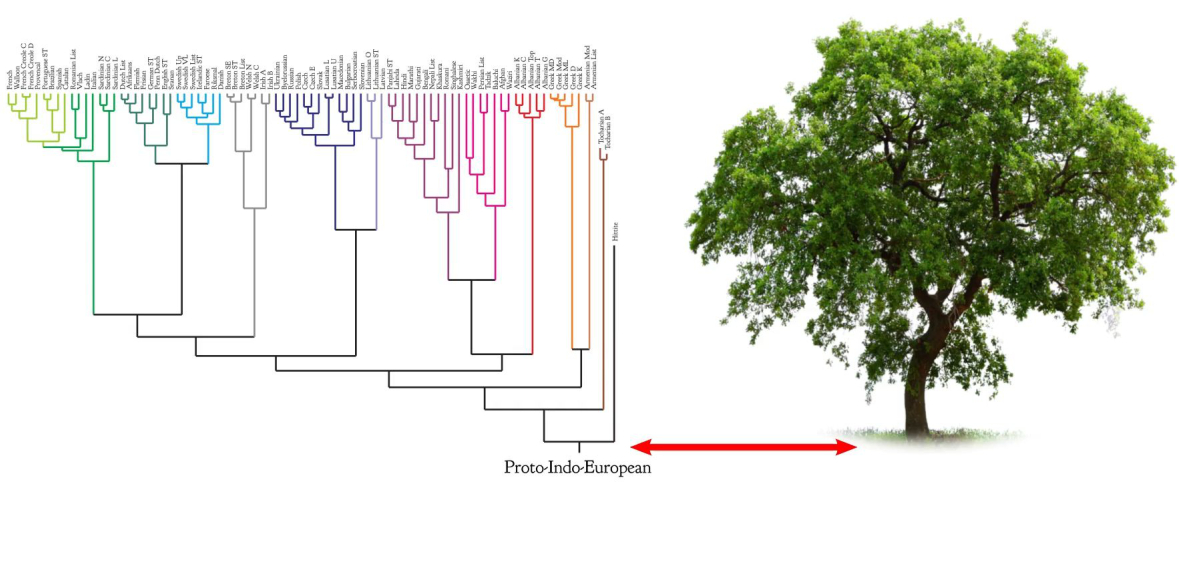

Forschende des nationalen Forschungsschwerpunkts «Evolving Language» zeigen anhand von Stammbäumen auf, wie Sprachen miteinander verwandt sind. Dabei arbeiten Linguist:innen, Genetiker:innen und Geograph:innen eng zusammen: Beitrag in SRF Einstein mit Peter Ranacher (ab Minute 15:27).

The Department of Geography is pleased to support candidates for the anticipated 2023 SNSF Professorial Fellowships call. We are particularly interested in candidates whose proposed research matches our research priorities in Health Geography and Environmental Justice. Furthermore, we strongly encourage applicants to apply who would add to the diversity of the professorial staff at the Department.

Die Medienberichterstattung über eine Umfrage an der UZH und der ETH Zürich suggerierte, dass viele Frauen, die studieren, kaum Karriereambitionen hätten. Die Arbeitsgeografin und Genderforscherin Karin Schwiter ordnet die Resultate im Gespräch mit Radio SRF ein.

Bunte Mischwälder sind robuster und unter Umständen auch ertragreicher als Monokulturen. Dies zeigt eine neue Studie eines Forscherteams mit GIUZ-Beteiligung.

The Copernicus Climate Change Service, on behalf of the European Commission, released the European State of the Climate 2022 report. The World Glacier Monitoring Service (WGMS) - located at the Department of Geography - contributed glacier data and analyses.

Maude Barlow, Aktivistin und Mitinitiatorin der weltweiten «Blue Community»-Bewegung, hielt einen beeindruckenden Vortrag am GIUZ. Im Rahmen des Dies Academicus erhielt sie die Ehrenpromotion der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät für ihre inspirierenden, unermüdlichen und weltweit einflussreichen Anstrengungen für die Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser sowie für die nachhaltige Nutzung dieser Ressource.

Wie gehen Bergregionen mit Abwanderung und Klimawandel um? Ein kollaboratives Seminar des Geographischen Instituts mit der Tbilisi State University diskutiert die gemeinsamen Herausforderungen der Alpen- und der Kaukasus-Region. Dabei unterstützt eine kurseigene App den schweizerisch-georgischen Austausch.

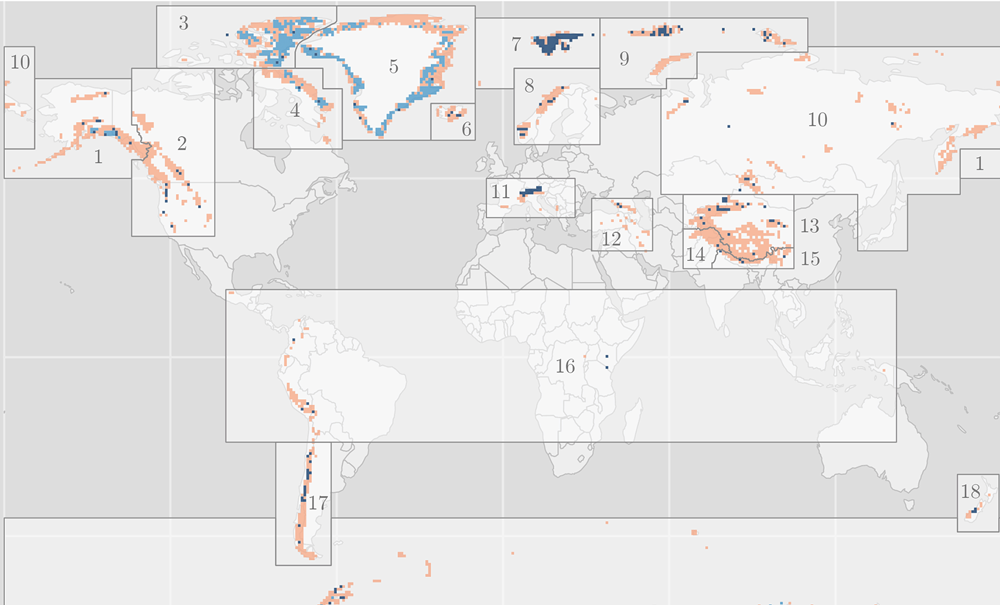

Der Klimawandel wird immer häufiger überhaupt der Grund für Migration sein. Und die Ärmsten wird es am meisten treffen. Christian Huggel und Maria J. Santos analysieren, welche Gebiete besonders bedroht sind und wie Menschen erfolgreich umgesiedelt werden könnten.

Bäume in der Nähe einer Spalte, durch die sich später ein Magma-Ausbruch ereignen wird, nutzen Wasser und Kohlenstoff aus den Tiefen des Vulkans. Und sie beschleunigen ihr Wachstum in dieser Phase. Das konnte ein internationales Forschungsteam um Markus Egli und Paolo Cherubini (WSL) durch die Analyse der Jahresringe und mit Hilfe von Infrarot-Satellitenbildern am Ätna in Sizilien nachweisen.

Zum ersten Mal verlangsamt sich das Bevölkerungswachstum auf unserem Planeten. Wie kommt es dazu? Wie kann man es beeinflussen? Was bedeutet es für die Zukunft unserer Gesellschaft? Antworten gibt u.a. Norman Backhaus im Wissenspodcast «Durchblick».

Die Wohnungskrise sei eine demokratische Krise, sagt Hanna Hilbrandt im Interview mit dem Tagesanzeiger – auch weil die Verdrängung das Zusammenleben von verschiedenen Bevölkerungsgruppen gefährde.

Am 22. März ist Weltwassertag. Jedes Jahr findet rund um diesen Tag die Weltwasserwoche statt. Als Blue Community bietet auch die Universität Zürich verschiedene Veranstaltungen an.

Für uns Userinnen und User läuft alles wie geschmiert. Wir haben von überall auf der Welt Zugriff auf unsere E-Mails und Daten, die IT-Infrastruktur für unsere Kurse steht bereit. Doch wer steckt dahinter? Roya Soleymani Kohler spricht über ihre Arbeit im GIUZ IT-Team.

Wir trauern um unseren geschätzten ehemaligen Kollegen Prof. Klaus Itten. Er ist am 26. Februar 2023 im Alter von 79 Jahren verstorben.

Mit der «Women in Science»-Kampagne stellt die Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät Pionierinnen der Forschung von gestern und heute vor. Eine davon ist Merry Schuman, Professorin für Spatial Genetics am GIUZ.

Mit dem Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen, soll ein neuer Abschnitt der Erdgeschichte markiert werden. Doch was ist das Anthropozän? Wann beginnt es? Und wie zeichnet es sich aus? Ein Gespräch mit der Erdsystemwissenschaftlerin Maria J. Santos und der Historikerin Debjani Bhattacharyya.

Das Bilderbuch «Ich entdecke Landschaften» sensibilisiert für das Allgemeingut «Landschaft». Erarbeitet wurde es von einer Projektgruppe bestehend aus Fachpersonen der Pädagogischen Hochschulen Zürich und Waadt, der Universitäten Zürich und Lausanne und von éducation21.

Auf welchen Werten beruht unsere Beziehung zur Natur? Die Umweltsozialwissenschaftlerin Mollie Chapman erforscht gemeinsam mit der Umweltethikerin Anna Deplazes Zemp die Beziehung zwischen Mensch und Natur.

Bäume können über Jahrzehnte und Jahrhunderte Schadstoffe in ihrem Gewebe ablagern und so zu Zeitzeugen der Umweltverschmutzung werden. Paula Ballikaya und Paolo Cherubini erzählen im Interview mit RSI, was uns die Dendrochronologie über die Umwelt und die Geschichte der Menschheit verrät.

Hast du dich schon mal gefragt, wer den Staub von deinem Schreibtisch wischt oder wie die schmutzigen Flecken auf dem Fussboden verschwunden sind? Wie kommt es, dass die Toiletten immer sauber sind und die Treppen glänzen?

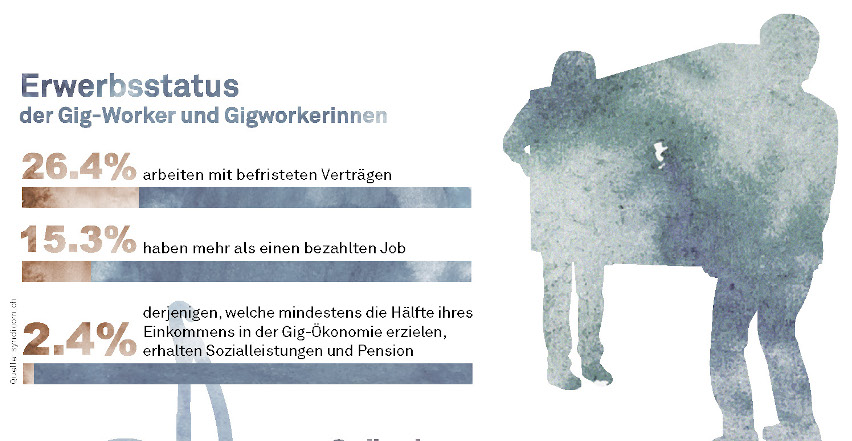

Immer mehr Menschen bieten ihre Arbeit auf digitalen Plattformen an. Viele dieser Plattformen wollen jedoch partout keine Verantwortung als Arbeitgebende übernehmen. Karin Schwiter erforscht dieses noch junge Phänomen.

Welche Hinweise geben Social-Media-Tweets über die psychische Gesundheit der Bevölkerung? Oliver Grübner und Kolleg:innen wurden mit dem neuen UZH Postdoc Team Award ausgezeichnet, weil sie erfolgreich ihre vielfältige Expertise zusammengebracht haben.

Zwei Forscherinnen des GIUZ gewinnen aus der Lichtreflexion von Blättern Erkenntnisse zu Artenvielfalt und Eigenschaften von Pflanzen. Die Auswertung solcher Spektraldaten revolutioniert nicht nur die Art, wie wir Ökosysteme untersuchen, sondern ermöglicht es auch, diese besser zu schützen.

Warum die Gründung von Schutzgebieten häufig schwierig ist, erklärt Annina Michel im Gespräch mit der NZZ. Sie hat vor einigen Jahren das Projekt zu Errichtung des «Parc Adula» mit Beobachtungen, Interviews und Umfragen begleitet.

Veruska Muccione, Klimawissenschaftlerin an der UZH und Leitautorin des sechsten UNO-Klimaberichts, spricht über die Folgen des Klimawandels in der Schweiz, mangelndes Problembewusstsein und darüber, was sie trotz allem hoffnungsvoll macht.

Hausbesetzungen sorgen in Zürich immer wieder für Schlagzeilen. Zwischennutzungen werden als Alternative angeboten. Doch sie würden das Problem der allmählichen Verdrängung von alternativen Kulturräumen nicht lösen, sagt Stadtforscherin Ifigeneia Dimitrakou im Interview.

Die Engadiner Blockgletscher sind neu geologisches Welterbe und damit eine von 100 erdwissenschaftlich besonders bedeutsamen Stätten. «Das ist eine Auszeichnung für alle, die an Blockgletschern arbeiten», sagte Isabelle Gärtner-Roer in der SRF Tagesschau.

Migrantinnen aus Zentral- und Osteuropa arbeiten als Betreuerinnen älterer Menschen in Privathaushalten. Für den Think Tank «Denknetz» spricht Karin Schwiter zusammen mit Sarah Schilliger in einem Videopodcast über ihre Forschung.

«Loss and damage», also Verluste und Schäden stehen im Zentrum der 27. UNO-Klimakonferenz. Werden sich die Industrienationen grosszügig zeigen? Die Mutter aller Probleme der COP sei die Gerechtigkeit, sagt Christian Huggel im Gespräch mit SRF News.

Das Geographische Institut ist mit mehreren Veranstaltungen und Ausstellungen auf diesem einwöchigen Festival vertreten, das Zürich in Wissenschaft, Technologie, Kunst und Lifestyle in Berlin präsentiert.

Höhenflug, Alpenblühn und Hitzeglocke: Lernende der Fachklasse Grafik Luzern haben in einem Kooperationsprojekt mit dem Geographischen Institut Fakten und Prognosen zum Klimawandel als populär verständliche Bilder inszeniert. Am 2. November wurden sie auf dem Campus Irchel präsentiert.

100 geological sites from around the world are recognized as a reference for their impact in understanding the Earth and its history. One of these are the Engadine rockglaciers. The Department of Geography has a long tradition of research there.

Wir trauern um unseren geschätzten ehemaligen Kollegen Prof. Harold Haefner. Er ist am 10. Oktober 2022 im Alter von 89 Jahren verstorben.

Wenig Schnee im Winter, Einfluss von Saharastaub und anhaltende Hitzewellen: Noch nie wurde in der Schweiz eine so dramatische Gletscherschmelze gemessen wie im Sommer 2022. Das zeigen die Ergebnisse des Schweizer Gletschermessnetzes, an dem auch die UZH beteiligt ist.

Heisse Tage, gefolgt von heissen Nächten, ohne dass es dazwischen zu einer Abkühlung kommt, könnten gegen Ende des 21. Jahrhunderts zur neuen Norm werden. Forschende des Geographischen Instituts haben die Häufigkeit, Intensität und Dauer solcher Extremereignisse für fünf Schweizer Städte analysiert.

Ok-Jökull ist der erste isländische Gletscher, der seinen Status als Gletscher verloren hat. Ähnlich sieht es an vielen anderen Orten aus. «Wir verlieren zur Zeit massiv an Eis, im Moment rund dreimal die Alpenvergletscherung - und das jedes Jahr», sagt Michael Zemp, Leiter des WGMS.

Girls on Ice Switzerland bringt junge Frauen eine Woche ins ewige Eis – und ermöglicht ihnen einen Einblick in die Welt der Glaziologie. Mehrere GIUZ-Forscherinnen sind an diesem einzigartigen Programm beteiligt.

Gleichzeitige extreme Hitze- und Dürreereignisse wirken sich auf unterschiedliche Bereiche aus – etwa Wirtschaft, Gesundheit und Ernährung. Zudem können solche Extremereignisse durch die vielschichtigen sozioökonomischen Verflechtungen zusätzliche Schäden verursachen, wie Forschende des Geographischen Instituts zeigen. Systematischere Risikobewertungen sind nötig.

Der Krieg in der Ukraine lässt viele andere Krisen in der Welt in den Hintergrund rücken. Zum Beispiel die Proteste in Sri Lanka. Benedikt Korf, Politische Geographie, nimmt dazu in Medienbeiträgen Stellung.

Am World Biodiversity Forum in Davos geht es darum, wie der Artenverlust gebremst und Ökosysteme geschützt werden können. Die von der UZH organisierte internationale Konferenz will zum Handeln anregen und bringt Forschung und Praxis zusammen.

Auf dem Campus gärtnern und biodiverser anbauen: Studierende und Forschende des Geographischen Instituts arbeiten für eine nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung der Zukunft.

Order fresh and local produce from Birchhof and pick it up right here on Irchel Campus!

Der SNF-Wettbewerb für wissenschaftliche Bilder 2022 bietet ungewöhnliche Einblicke in die Schweizer Forschung. Eines der ausgezeichneten Werke stammt von Stephan Hochleitner, Postdoc in der Politischen Geographie.

Unterschiedliche Landschaftswahrnehmungen erschweren oft den konstruktiven Dialog über die künftige Entwicklung unseres Lebensraums. Das Konzept der Landschaftsleistungen bietet hier Unterstützung.

Am 2. Mai 2022 diskutierte das Parlament mit Forschenden über die Herausforderungen der Klima- und Biodiversitätskrise. Vom GIUZ waren Veruska Muccione, Cornelia Krug und Christian Huggel mit dabei.

Die europäische Aussengrenze existiert nicht von sich aus. Sie wird seit zwanzig Jahren praktisch in die Tat umgesetzt. Simon Noori zeichnet die Geschichte der umstrittenen Grenzschutzagentur Frontex in einem Beitrag für die WOZ nach.

Zehn Jahre nach ihrem Aufkommen steht die Vermittlung von Kürzestarbeitseinsätzen über digitale Plattformen an einem Scheidepunkt. In der Veranstaltungsreihe «The Future of Work» wurde die Entwicklung der Gig-Economy analysiert. Karin Schwiter fasste die Argumente zusammen.

Die Ausstellung «Planet Digital» macht den digitalen Wandel für eine breite Öffentlichkeit greifbar, mit Beiträgen des National Point of Contact for Satellite Images und der Politischen Geographie.

A project with GIUZ participation will investigate the impact of climate change on fjord ecosystems in Greenland and their consequences for the local human population.

Führen Frauen anders? Anlässlich des heutigen Internationalen Frauentags berichten Professorinnen über ihre Erfahrung in einer Führungsrolle an der UZH. Eine davon ist Sara I. Fabrikant.

Heute wurde der neue Bericht des Weltklimarats IPCC zu den Folgen des Klimawandels den Medien präsentiert. Christian Huggel und Veruska Muccione vom GIUZ haben daran mitgearbeitet.

February 11 is the International Day of Women and Girls in Science. On this occasion: some portraits and quotes from female researchers at GIUZ!

Zürcher Reinigungsarbeiterinnen gründeten Autonomía, die erste selbstverwaltete Plattformkooperative für Reinigungskräfte in der Schweiz. Die Arbeitsgeographinnen Marisol Keller und Karin Schwiter nahmen in Medienbeiträgen dazu Stellung.

Im Rahmen der Ausstellung «Earth Beats» am Kunsthaus Zürich sind Podcasts mit Expert:innen aus vielen Wissensgebieten entstanden. Einer davon ist der Gletscherforscher Samuel Nussbaumer.

GIUZ scientists won an international bid for a new project at the intersection of climate change, ecosystems and biodiversity in the Tropical Andes, opening important opportunities for a dialogue and action with policy makers and other stakeholders.

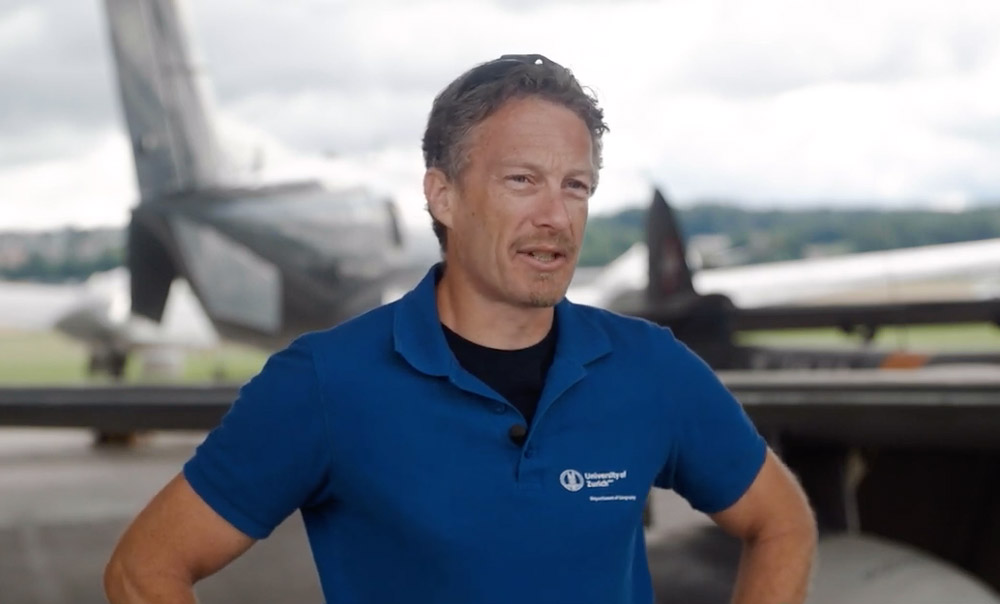

Andreas Hueni, member of GIUZ and UZH Space Hub, talks about his daily routine when he headed a remote sensing flight campaign for NASA and ESA this summer.

Die 24-Stunden-Betreuung ist ein elementarer Bestandteil des Schweizer Pflegesystems. Doch die Care-Migrant:innen seien völlig unzureichend geschützt, sagt Karin Schwiter in einem Artikel in der WOZ.

Im Ringen um eine gemeinsame Stossrichtung hat die internationale Staatengemeinschaft an der Klimakonferenz in Glasgow einige Erfolge erzielt. Dazu haben auch UZH-Forschende beigetragen, wie Christian Huggel und Axel Michaelowa in einem Gastbeitrag zeigen.

Zwei Professorinnen und ein Privatdozent des GIUZ gaben in den letzten Wochen an ihren Antrittsvorlesungen spannende Einblicke in ihre Forschung und Lehre. Wer nicht dabei sein konnte: Aufzeichnungen stehen jetzt zur Verfügung.

«Wie gehen wir mit Denkmälern um, die wir als störend empfinden?» Der Vorschlag von Stephan Hochleithner und Rony Emmenegger wurde von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) ausgezeichnet. Gratulation!

World leaders were in Glasgow for COP26, but few expected revolutionary progress from the summit. What if the solutions are among us, our friends, and social connections?

From 1-12 November 2021, the Glasgow Climate Change Conference takes place: A few GIUZ researchers will be there, others are involved in side events in Geneva or online.

Glaciers are key indicators of ongoing climate change. The World Glacier Monitoring Service compiles and disseminates standardized data on glacier fluctuations. Recently, the Global Glacier Change Bulletin No. 4 was published.

Gletscher reagieren mit Verzögerung auf den Klimawandel. Doch bei manchen ist der maximale Wasserabfluss bereits erreicht, sagt Samuel Nussbauer in einer ARTE-Reportage vom Rhonegletscher.

Satellitendaten ermöglichen es, den Gletscherschwund weltweit und umfassend zu beobachten. Im Interview mit der Europäischen Weltraumorganisation am Gorner Gletscher spricht Frank Paul über die Auswirkungen in den Alpen und weltweit - und über seinen persönlichen Bezug zu Gletschern.

Glacier retreat in the Andes has serious impacts on water availability for downstream populations. Water management policies must take social factors into account. PhD candidate Randy Muñoz Asmat combines hydrologic modelling with local community consultation.

Karin Schwiter hat ihre Stelle als Assistenzprofessorin für Labour Geography am 1. August 2021 angetreten. Die neue Professur wird gemeinsam vom GIUZ und der UZH Digital Society Initiative getragen und ermöglicht unsere Positionierung in einem vielversprechenden Forschungsfeld an der Schnittstelle zwischen Geographien der Arbeit und Digitalisierung.

Als praktische Souvenirs aus dem Jubiläumsjahr haben wir Postkarten mit 15 verschiedenen Bildern aus der Forschung und Lehre des GIUZ gedruckt.

Die State-Building-Missionen des Westens sind gut gemeint, aber sie scheitern regelmässig an ihrem moralisch überhöhten Anspruch, schreiben Benedikt Korf und Christine Schenk in einem Feuilleton-Artikel in der NZZ.

Der Homo sapiens hat sich von Afrika aus über den ganzen Globus ausgebreitet und mit ihm die menschliche Sprache. Jetzt wird der Stammbaum unserer Sprachen nachgezeichnet, mit modernsten Methoden aus Big Data, Genetik und Geostatistik.

Am Wochenende vom 4. und 5. September findet die Scientifica zum Thema «Natürlich künstlich» statt. Das Angebot des Wissenschaftsfestivals ist so gross wie noch nie - mit mehreren Beiträgen von Forschenden des GIUZ, neu auch auf dem Campus Irchel!

Gleich vier Schweizer Flüsse führen ans Meer: der Rhein, die Rhone, der Ticino und der Inn. Die Alpen bilden einen Wasserturm im Zentrum Europas, sagt Daniel Viviroli, Hydrologe am GIUZ, und wirken damit wie ein Puffer. Doch das Gleichgewicht ist fragil geworden.

Die Schweiz beruft sich immer wieder auf ihre humanitäre Tradition. Auch, wenn es um Geflüchtete geht. Was bedeutet das in Bezug auf die Situation der Geflüchteten im Mittelmeer? Eine Diskussion mit Simon Noori, Migrationsforscher am GIUZ und an der Universität Neuchâtel.

Soil is one of the largest carbon storages on earth - but can be a massive producer of greenhouse gases. Nicholas Ofiti examines this precarious balance in the face of climate change in his PhD thesis.

Was können wir aus der Pandemie zum Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik lernen? Politgeograph Michael Hermann diskutierte mit Medizinhistoriker Flurin Condrau.

Vor rund vier Monaten hat eine verheerende Flutwelle in Chamoli im Indischen Himalaya grosse Schäden angerichtet und über 200 Menschenleben gefordert. Ausgelöst wurde sie durch einen gewaltigen Bergsturz, der einen Gletscher mitgerissen hat. Forschende des GIUZ haben in einer internationalen Kooperation die Ursachen, das Ausmass und die Auswirkungen der Katastrophe untersucht.

Die Universität Zürich führt im Auftrag der amerikanischen und europäischen Weltraumbehörden Testflüge in ganz Europa durch. Ziel: Entwicklung eines neuen Sensorgeräts zur Fernerkundung.

Eine Entdeckungsreise am UZH Campus Irchel und in der Wildnis des Irchelparks: Mit verschiedenen Angeboten rund um die Naturwissenschaften und spannenden Beiträgen von Forschenden des GIUZ!

This week, the Copernicus Climate Change Service, on behalf of the European Commission, released the European State of the Climate 2020 report. The World Glacier Monitoring Service (WGMS) - located at the Department of Geography - contributed glacier data and analyses.

Why does it make sense to combine these topics to think about sustainability? Maria J. Santos, Professor of Earth System Science, at the expert discussion on "Shaping Resilient Societies Towards a Sustainable Future".

Das Bundesamt für Landestopographie stellt seit 1. März alle amtlichen und digitalen Daten gratis zur Verfügung. Das sei ein Paukenschlag für die Wissenschaft und werde eine Welle der Innovationen auslösen, sagt Sara I. Fabrikant.

Unter dem Motto «Valuing water» oder «Wasser wertschätzen» findet am 22. März 2021 der Weltwassertag der Vereinten Nationen statt. In Zürich kann man mit dem Smartphone auf Wassererkundung gehen.

Kein genereller Mangel an Wasser, aber je nach Region und Jahreszeit kann es knapp werden - umgekehrt führt heftigerer Regen lokal zu mehr Überschwemmungen. Dies zeigen die Ergebnisse des Projektes Hydro-CH2018.

Karin Schwiter untersucht die Migration von Betreuerinnen für ältere Menschen aus Ost- nach Westeuropa. Sie hofft, dass die Pandemie zu mehr Bewusstsein für deren prekäre Arbeitsbedingungen führt.

Eine neue Website erklärt «Landschaftsleistungen» und listet Empfehlungen und Good-Practice-Beispiele auf – ein Ergebnis eines Forschungsprojekts der Abteilung Space, Nature & Society mit der Universität Lausanne.

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat neue Grundlagen für die Beurteilung der Gefährdung durch Hochwasser bei sehr seltenen Ereignissen veröffentlicht. Die Abteilung Hydrologie und Klima (H2K) hat das Arbeitspaket «Hydrometeorologische Szenarien» geleitet.

GIUZ researchers are involved in the efforts of the scientific community to collect data and information on the enormous rock-ice avalanche in Uttarakhand, Northern India, which unleashed a massive flood of water, ice, debris and rocks, destroying everything in its path.

Today is the International Day of Women and Girls in Science. Exemplary for all female researchers at GIUZ and at the Faculty of Science, we posted some portraits and quotes on Twitter.

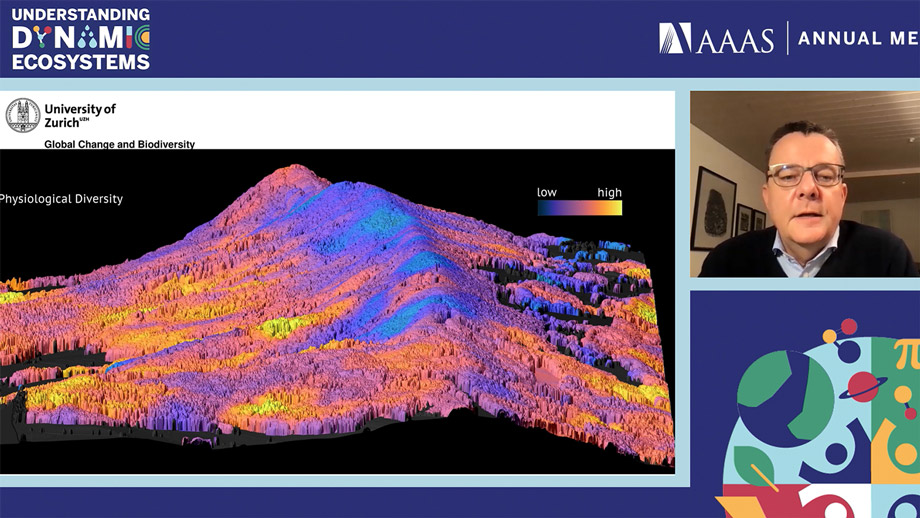

In der kommenden Woche trifft sich die Wissenschaftsgemeinde zum Kongress der American Association for the Advancement of Science, dem Who's who der Forschenden. Am virtuellen Treffen spricht Michael Schaepman darüber, wie die Fernerkundung zum Schutz der Biodiversität beiträgt.

GIUZ member Graham McDowell was elected as a Fellow of the Royal Canadian Geographical Society. Congratulations!

Das grösste geographische Institut der Schweiz ist an der UZH angesiedelt und feiert sein 125-Jahr-Jubiläum. Wie Direktor Jan Seibert erläutert, bietet kaum eine Disziplin mehr Vielfalt.

The award by the World Data System is related to a collaboration of Ethan Welty with the WGMS. Ethan's sound knowledge in glaciology and information technology and his personal commitment allowed the release of a new version of the Glacier Thickness Database.

«Expedition 2 Grad» wird mit dem diesjährigen Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet, die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland.

Die 37 unterzeichnenden Mitglieder fordern darin die G20-RegierungsvertreterInnen dazu auf, sicherzustellen, dass alle COVID-Konjunkturmassnahmen die Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens einhalten und auf einen Netto-Null-Emissionsplan hinarbeiten.

Die Universität Zürich wird ab 1. Januar 2021 neues Mitglied und Sponsor des Swiss Polar Instituts. Durch die Zusammenarbeit wird die Polar- und Hochgebirgsforschung weiter gestärkt.

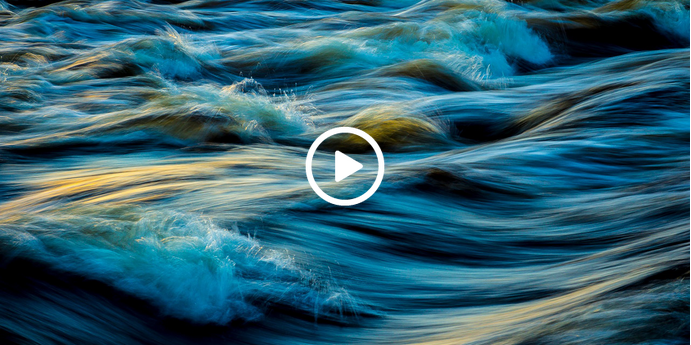

A poetic-experimental film about a river in honor of the Mercator Prize winners Barbara Strobl and Simon Etter. The film was presented at the 3rd Global Science Film Festival on November 6-8, 2020.

Am Tag der Lehre am 4. November 2020 wurden die «Teachers of the Hour» durch Prof. Dr. Gabriele Siegert, Prorektorin Lehre und Studium, in einer digitalen Ansprache gewürdigt, darunter auch vier Dozierende des Geographischen Instituts.

Due to the warming climate, the potential for glacial lake outbursts in the Indian Himalayan regions is rising. GIUZ researchers supported the Indian government to develop guidelines for the management of glacial hazards and risks.

Die Situation von osteuropäischen Altenbetreuer*innen in Schweizer Privathaushalten ist prekär, besonders während der Corona-Pandemie. Karin Schwiter beantwortete Fragen für Radio SRF4 und den Tagesanzeiger.

Auch im Sommer 2020 nimmt das Volumen der Schweizer Gletscher weiter ab. Obwohl es kein Extremjahr ist, bleibt der Rückgang massiv und verändert das Bild der Alpen nachhaltig.

How can scientific concepts and theories, developed in the Global South, help us understand phenomena in the Global North? This is the main question that guides the four-year research project co-led by Benedikt Korf.

Der Geoinformatiker Reik Leiterer hat sich auf das Thema Fernerkundung spezialisiert und aus seinem Expertenwissen eine Geschäftsidee entwickelt, die 2017 in die Spin-off-Firma Exolabs mündete: Ein Porträt im UZH Journal.

Permafrost - das ist der Kitt, der Berge im Innersten zusammenhält. Doch er taut langsam auf, die Berge werden instabiler. Daher suchen Forscher nach einer Methode, wie sich Felsstürze besser vorhersagen lassen.

Die Universität Nottingham verlieh Christian Berndt eine Ehrenprofessur in Wirtschaftsgeographie. Herzliche Gratulation!

The British Ecological Society announced that Bernhard Schmid is the Eminent Ecologist award winner for 2020. Congratulations!

Der Bundesrat ernannte GIUZ-Alumna Patricia Danzi zur neuen DEZA-Direktorin. Sie trat das Amt am 1. Mai 2020 an.

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Permafrost in der Schweiz erwärmt. Die meisten Blockgletscher bewegen sich deutlich schneller. Das zeigen Langzeitmessungen des Schweizer Permafrostmessnetzes PERMOS.

Beste Bedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs – das ist das Ziel des Graduate Campus. Ulrike Müller-Böker, emeritierte Professorin für Humangeographie, war bis Juli 2020 Direktorin des Graduate Campus.

Das UZH-Spin-off «ExoLabs» hat ein Modell entwickelt, das die Schneewasser-Menge berechnet und Wasserkraftwerken hilft, rentabler Strom zu produzieren.

Michael Zemp sieht die Gletscher schmelzen. Er hält eine Reduktion von Flugreisen im Wissenschaftsbetrieb für unverzichtbar.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern, Reglemente vereinfachen und Freiräume für die Forschung schaffen: Dies sind Ziele, die Michael Schaepman als Rektor der UZH erreichen will.

In 30 Jahren wird ein Viertel der Tieflandbevölkerung vom Wasser der Gebirgsregionen abhängig sein. Nur eine nachhaltige Entwicklung kann diese Funktion der Berge als Wassertürme der Erde sicherstellen.

Ein neues Faktenblatt der SCNAT - mitverfasst von Annina Michel vom Geographischen Institut - stellt die bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Akzeptanz von Pärken und Schutzgebieten zusammen, gibt Empfehlungen für die Praxis und zeigt den Forschungsbedarf auf.

Die Gletscher in den Alpen haben von 2000 bis 2014 jährlich zwischen einem halben und einem ganzen Meter an Eisdicke verloren. Damit gingen 17% des noch verbleibenden Eisvolumens verloren.

Vier Dozierende des Geographischen Instituts wurden von den Studierenden als «Teachers of the Hour» nominiert. Sie haben während der Coronakrise besonders erfolgreich die Lehre digitalisiert.

Ein neues interdisziplinäres Forschungsprojekt untersucht in Pärken von nationaler Bedeutung den Nutzen und den Mehrwert der ökologischen Infrastruktur. Das GIUZ ist mit mehreren Abteilungen beteiligt und für die Gesamtkoordination verantwortlich.

Hendrik Wulf aus der Abteilung Fernerkundung wurde von den Studierenden für den UZH Lehrpreis 2020 in die Endrunde nominiert. Gratulation!

Das Treffen des Hochschulnetzwerks U21 drehte sich in diesem Jahr um das Thema Nachhaltigkeit. Gastgeberin war die UZH. Michael Schaepman im Gespräch mit Thomas Stocker.

One of the headline climate indicators of the European State of the Climate Report are glaciers and sea level rise. The WGMS is the responsible data and information provider for glacier distribution and changes.

Einige Verlage ermöglichen während der Coronakrise einen vereinfachten oder gar vollkommen offenen Zugang zu ihren Inhalten. Das ist auch für die Geograpie interessant.

Möchten Sie wissen, wie Sie mit Beiträgen bei CrowdWater zur Forschung beitragen können? Oder sind Sie bereits bei CrowdWater dabei und möchten erfahren was man dank Ihren Beiträgen erreichen kann?

Stornierungsfrist, Leistungsnachweise, Abschluss-Präsentationen, Zivil- und Militärdienst: Alle relevanten Informationen für unsere Studierenden sind auf der Website aufgeschaltet.

Die öffentlichen Veranstaltungen des Geographischen Instituts sind bis zum 31. Mai 2020 abgesagt. Für einzelne Anlässe wird nach kontaktfreien Alternativen gesucht.

Die tropischen Anden sind eine der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Gebiete der Welt. Holger Frey arbeitete im Rahmen des Proyecto Glaciares in der Region Santa Teresa in Peru und berichtet im Interview über die wissenschaftlichen Hintergründe der Naturgefahren, mit denen die Bevölkerung täglich konfrontiert ist.

Sie haben die Jury mit ihren innovativen und originellen Forschungsarbeiten überzeugt: Simon Etter und Barbara Strobl vom Geographischen Institut und ihr Citizen-Science-Projekt «CrowdWater».

Hanna Hilbrandt hat ihre Stelle als Assistenzprofessorin für Sozial- und Kulturgeographie am 1. März 2020 angetreten. Stadtpolitik und -planung, Informalität und Wohnungspolitik, sowie sozialräumliche Ungleichheit im Kontext globalisierender Finanzmärkte sind Schwerpunkte ihrer Arbeit.

Der Artenverlust sei mindestens genauso bedeutsam für den Menschen wie der Klimawandel, sagt Cornelia Krug, eine der Organisator*innen des Welt-Biodiversitätsforum in Davos. Über 500 Forschende diskutierten Strategien zur Bewältigung des Artenverlusts.

Die Gefahren des Klimawandels sind anerkannt, im Gegensatz zur Bedrohung durch den Artenverlust. Strategien zur Bewältigung stehen auf der Agenda des World Biodiversity Forums in Davos.

Die Antworten von UZH-Forschenden auf die brennenden Fragen unserer Zeit sorgten 2019 für internationale Schlagzeilen. Die Liste der Top Ten führt eine Meldung aus dem Geographischen Institut an.

Die erste fand schon 1912 statt. Sie hat Grönland durchquert und dabei Daten gesammelt, die für die Gletscherforschung bis heute von grosser Bedeutung sind.

Seit Januar 2020 ist der Verein Geographie Alumni UZH (früher Geographisch-Ethnographische Gesellschaft Zürich GEGZ) Mitgliedsverein der UZH Alumni.

Der Swiss Data Cube ermöglicht es, nahezu in Echtzeit Veränderungen bei Klima, Vegetation, Wasserqualität, Urbanisierung, Anbauflächen und natürlichen Lebensräumen nachzuverfolgen. Zu den Kooperationspartnern gehören die Remote Sensing Laboratories des GIUZ.

Im Mittelpunkt der Forschung und Lehre dieser Abteilung stehen räumliche und soziale Aspekte von Natur und Landschaft.

Mehrere GIUZ-Mitglieder wurden vom Bundesrat für die Amtsperiode 2020-2023 in ausserparlamentarische Kommissionen gewählt. Diese Ausschüsse ergänzen die Bundesverwaltung mit ihren spezifischen Kenntnissen.

Das Dossier im neuen UZH Magazin präsentiert Ideen aus der Forschung an der UZH für eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft.

Gletscheränderungen sind ein zuverlässiger Indikator für den Klimawandel. Das weltweite Netzwerk von Gletscherbeobachterinnen und -beobachtern fordert die Parteien der Klima-Rahmenkonvention der Vereinten Nationen auf, die wissenschaftlichen Ergebnisse in der Umsetzung des Pariser Abkommens zu berücksichtigen.

Historisches Vorbild, idealtypischer Wissenschaftler, unerschrockener Expeditionsleiter: Fünf UZH-Forschende erzählen, warum sie Alexander von Humboldt als Mensch und Forscher schätzen und wie relevant seine Erkenntnisse bis heute sind.

«Policy Kitchen» ist eine Plattform für innovative Ideen zum Schutz der Biodiversität - und zu anderen drängenden politischen Herausforderungen. Ausgewählte Vorschläge wurden kürzlich mit Expert*innen und Fachleuten aus Wissenschaft, Regierung und NPOs diskutiert, darunter Maria Santos, Professorin für Erdsystemwissenschaften am GIUZ.

Während wir dank neuer Teleskope immer tiefer ins Weltall blicken können, bauen Forschende der Universität Zürich gemeinsam mit der NASA Spektroskopie-Systeme, um die Erde vom Weltraum aus zu inspizieren.

Der Glaziologe Christian Huggel sprach mit swissinfo.ch über die Auswirkungen der Klimakrise auf die Hochgebirgsregionen, die Erfahrungen der betroffenen Länder und die Auswirkungen der Gletscherschmelze auf die lokale Bevölkerung.

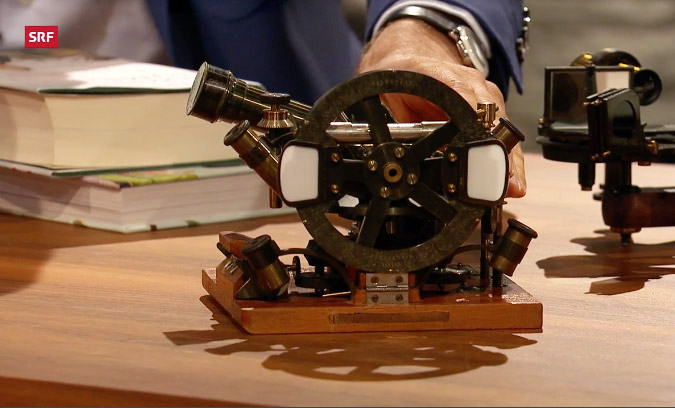

Vermessungsinstrumente des Schweizer Arktisforschers Alfred de Quervain gehören zu den historischen Schätzen des GIUZ. Sie hatten einen Auftritt in der Sendung «Sternstunde Philosophie».

Immer mehr ältere Menschen werden zu Hause betreut. Dabei spielen 24-Stunden-Angebote mit Arbeitskräften aus Zentral- und Osteuropa eine wachsende Rolle. Blogbeitrag und Radiointerview über Karin Schwiters Forschung zur Live-In-Betreuung.

Wir müssen den Reichtum der Natur nutzen, sagt Bernhard Schmid vom GIUZ. Er plädiert für mehr Biodiversität in der Landwirtschaft – weil Mischungen ertragreicher und nachhaltiger sind als Monokulturen.

Saubere Luft und ertragreichere Böden: Das ist die Folge, wenn Bauern aus Pflanzen Biokohle herstellen anstatt sie zu verbrennen - und es trägt auch noch zur Kohlenstoffbindung bei. Forschende der Abteilung Bodenkunde und Biogeochemie führen seit über einem Jahrzehnt Feldversuche in Indien durch.

Informationen aus Tweets abzurufen kann bei Naturkatastrophen Menschenleben retten. Die Doktorandin Kiran Zahra arbeitet gemeinsam mit Linguisten und internationalen Organisationen daran, die geeigneten Methoden zu entwickeln.

Der Klimawandel und seine Folgen stellen die Entwicklungsländer vor noch grössere Herausforderungen als die Industrieländer. In den Gremien, die die relevanten wissenschaftlichen Erkenntnisse bewerten, sind diese Länder jedoch stark unterrepräsentiert. Ein Trainingsprogramm am GIUZ wirkt dem entgegen.

This blog makes space for insights that happen within a researcher‘s job, but might fall through the cracks of more conventional academic writing. Issues are politics of resource extraction, power and identity, and much more.

Persönlichkeiten blicken auf ihre Studienzeit an der UZH zurück. Der Sozialgeograph Michael Hermann hat sich einen Namen als Politexperte gemacht.

Vollzeitmamis und Working Moms diskutierten in der Talkshow «Zoom Persönlich» über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mit dabei als Wissenschaftlerin: Die Wirtschaftsgeographin Karin Schwiter.

Am Klausenpass untersuchen Wissenschaftler in einem multidisziplinären Projekt den Wasserabfluss nach Starkniederschlägen und die Verdunstung der Pflanzen. Im Zuge des Klimawandels soll dies nützlich werden.

Die Scientifica findet vom 30. August bis 1. September 2019 statt - mit zahlreichen Beiträgen des GIUZ!

Das 125-jährige Jubiläum des World Glacier Monitoring Service (WGMS) am Geographischen Institut hat in den Medien für reges Interesse gesorgt. Die Generalversammlung war in drei regionale Treffen aufgeteilt, die in Zürich, in Almaty, Kasachstan und in El Calafate, Argentinien, stattfanden.

Einzigartige Messkampagne und Naturgefahrenforschung: Seit 10 Jahren liefert ein Drahtlos-Sensornetzwerk auf dem Hörnligrat am Matterhorn ununterbrochen Messdaten über den Zustand der Felsen, des Permafrosts und des herrschenden Klimas.

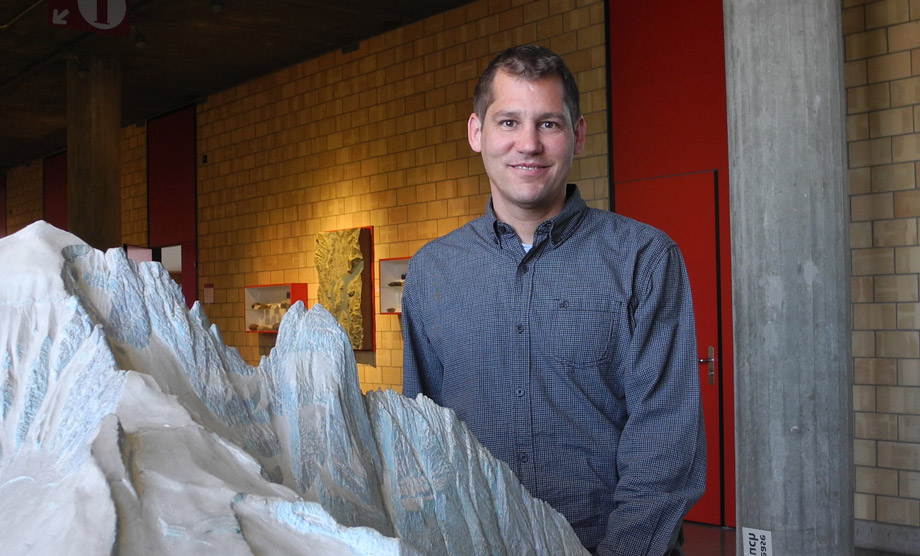

Andreas Linsbauer untersucht, wie schnell die Schweizer Gletscher schmelzen. Mit einem 3-D-Erlebnis will er die Menschen aufrütteln.

Gewässerkorrekturen verwandelten in den letzten 160 Jahren die Sumpf- und Torflandschaft des Berner Seelands in eine Gemüsekammer – und setzten damit den Böden stark zu. Mit diesem integrativen Projekt können Studierende bei der Planung der Zukunft für dieses Gebiet mitwirken.

Christoph Vogel erhielt für seine Dissertation über Konfliktmineralien den hoch angesehenen Swiss Network for International Studies (SNIS) Award.

Auch wenn Gletscher mit einer gewissen Verzögerung auf die Klimaerwärmung reagieren: Die Schweiz wird sich auf eine Zukunft ohne die imposanten Eiszungen einstellen müssen. Das wird ihr gelingen. Grösser seien die Herausforderungen für asiatische Länder, sagt Andreas Linsbauer.

The Executive Committee of the International Permafrost Association (IPA) met on June 17 at GIUZ for a one-day strategy meeting. Dr. Isabelle Gärtner-Roer serves as Vice-President of IPA.

Die innovative Technologie Swiss Data Cube (SDC) sammelt alle verfügbaren Daten aus dem amerikanischen Landsat-Programm und der europäischen Satellitenreihe Sentinel 1 und 2. Die Universitäten Zürich und Genf, die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL sowie die UNEP/GRID-Genf wollen nun mit einer neuen Kooperationsvereinbarung die Erdbeobachtungsdaten nutzen und so das nationale Umweltmonitoring stärken.

Rai Südtirol hat das World Glacier Monitoring Service (WGMS) besucht, eine Hochburg der internationalen Gletscherforschung, und die Arbeit von Philipp Rastner und Holger Frey dokumentiert.

Im Rahmen des Kurses Land Change Science befragten Studierende eine ihnen bekannte Person über beobachtete Landveränderungen an verschiedenen Orten der Schweiz und produzierten ein Video.

Beim Eingang zum Geographischen Institut gedenkt die Disziplin ihrer Geschichte. An der weinroten Wand hängt ein weisses Gipsrelief der Schweiz. Früher waren derartige Reliefs aus dem Unterricht nicht wegzudenken.

Die Anschläge auf Kirchen und Hotels am Ostersonntag haben Sri Lanka erschüttert. Die Radikalisierung der islamistischen Attentäter hat weniger mit dem globalen Dschihad zu tun als vielmehr mit der Identitätspolitik des Landes, schreiben Benedikt Korf und Christine Schenk in der FAZ.

Der Goldabbau in Kolumbien ist tief in den jahrzehntelangen bewaffneten Konflikt verwickelt. Verschiedenste Interessen treffen aufeinander. Der Doktorand Christoph Kaufmann sucht nach zukunftsfähigen Lösungen.

Anlässlich der verheerenden Bombenanschläge in Sri Lanka am Ostersonntag 2019 hat der Verlag Wiley die Publikation frei zugänglich gemacht, die S.H. Hasbullah und Benedikt Korf über muslimische Politik, intermuslimische Gewalt und Islamisierung in Kattankudy geschrieben haben.

Das Bild von Florian Lustenberger, MSc-Student und Assistent am Geographischen Institut, erhielt eine Auszeichnung im Wettbewerb für wissenschaftliche Bilder des Schweizerischen Nationalfonds. Es zeigt die künstliche Niederschlagssimulation auf der Moräne der 90er Jahre des Stein-Gletschers am Sustenpass in den Berner Alpen.

Die kürzlich in «Nature» publizierte Studie eines internationalen Teams unter der Leitung vom Michael Zemp, Direktor des World Glacier Monitoring Service am Geographischen Institut, hat weltweit zu einer grossen Medienresonanz geführt.

Die Hochwassergefahr durch Gletscherseen auf dem tibetischen Plateau wurde in der bisher umfassendsten Studie untersucht. Simon Allen, Mitglied des internationalen Forschungsteams, gab in einem BBC-Interview Auskunft.

Umweltthemen zielgruppengerecht vermitteln, das macht Andreas Linsbauer als Ausbildner zukünftiger Lehrpersonen und als Wissenschaftler am Geographischen Institut. Heute wird die von ihm geleitete Ausstellung «Expedition 2 Grad» im Nationalparkzentrum Zernez eröffnet.

Frauen aus osteuropäischen Ländern kümmern sich in Schweizer Haushalten um Betagte. Ihre Tätigkeit ist gesetzlich kaum geregelt. Wie fair die Bedingungen sind, hängt von den Betreuungsagenturen und den Angehörigen ab, die sie beschäftigen. Wirtschaftsgeographin Karin Schwiter erklärt, was beachtet werden muss.

Nach einer kurzen Pause von ein bis zwei Jahren setzte sich die Erwärmung des alpinen Permafrostes im hydrologischen Jahr 2017/18 wieder fort. Das zeigen die neusten Messungen des Schweizer Permafrostmessnetzes PERMOS. Das Geographische Institut ist einer der sechs Partner des Messnetzes.

Über Jahrtausende hinweg war die Erde in der russischen Taiga gefroren. Doch jetzt taut der Untergrund aufgrund der Klimaerwärmung. Die Auswirkungen sind massiv, auch auf die Menschen und ihre Lebensgrundlage, erklärt Christian Huggel vom Geographischen Institut.

In hochalpinen Regionen hält Eis lockere Geröllmassen zusammen. Welchen Einfluss das Klima auf Blockgletscher hat, berechnet Alessandro Cicoira im Rahmen seiner Dissertation.

Die vielfältige und interdisziplinäre Forschung unseres Instituts ist nun in drei thematischen Clustern gebündelt.

Forschende der Universitäten Zürich und Lausanne haben untersucht, welche Bedeutung Landschaften für das Wohlbefinden haben. Unter den fünf Studienobjekten sind auch die Katzenseen, Naherholungsgebiet am Stadtrand von Zürich.

Interessierst du dich für Geographie oder Erdsystemwissenschaften? Komm zum Science Info Day am 9. März 2019 am Irchel Campus.

Feldforschung in aussterbenden Dörfern: Eines von Sarah Specks Bildern erschien in "Horizonte", dem Schweizer Forschungsmagazin.

Was tragen Geräusche dazu bei, wie Menschen Landschaften wahrnehmen? Mit automatischen Textanalysemethoden versucht Olga Koblet in ihrer Dissertation diese Frage zu beantworten.

The summer school "Gender and Space" - co-organised by several GIUZ members - gathered 100 students and lecturers around a number of activities and themes for taking stock of the trajectories and directions of feminist geographies. One of the activities inspired a blogpost on gender and space in the neoliberal academy.

A great many colleagues, collaborators and friends shared the moment of farewell with Prof. Ulrike Müller-Böker. Through their speeches and greetings they made this an impressive and memorable event.

For the purpose of the UN Climate Conference (COP24) this week in Katowice, Poland, a team of scientists from various institutions - including GIUZ resarchers Christian Huggel and Samuel Nussbaumer - developed a communication campaign on the effects of shrinking glaciers on ecosystems, people and economy.

Schluss mit blindem Vertrauen in elektronische Pfadfinder: Forscherinnen und Forscher des Geographischen Instituts tüfteln an einem Navi, das zugleich den Weg weist und den Orientierungssinn trainiert.

Das multidisziplinäre Projekt HILLSCAPE führte seine Feldarbeiten 2018 am Sustenpass durch. Ein Film darüber ist jetzt erschienen.

Die Eidgenössische Nationalparkkommission hat Dr. Ruedi Haller als neuen Direktor des Schweizerischen Nationalparks gewählt. Ruedi Haller promovierte am Geographischen Institut der Universität Zürich. Er ist der erste Geograph seit über hundert Jahren, der diese Stelle mit grosser Sichtbarkeit übernimmt.

Am Anfang stand eine grosse, fast verwegene Idee: Könnte man auf einem Satelliten ein Messgerät installieren, das die Biodiversität auf dem gesamten Planeten Erde fortlaufend kartiert und überwacht? Forscher der Universität Zürich arbeiten zusammen mit der Nasa an der Umsetzung dieser Vision.

Dank ihrer weitreichenden und interdisziplinären Forschung und Lehre im Bereich des Klimawandels wurde die UZH zum Hub im Bereich «Climate Action» ausgewählt. Das Siegel verleiht das UNAI-Programm heute zum Tag der Vereinten Nationen.

Im Hitzesommer 2018 verzeichneten die Gletscher massive Verluste. Ohne die riesigen Winter-Schneemengen wäre die Schmelze noch viel dramatischer ausgefallen.

Anfang Oktober haben sich Mitglieder des europäischen Copernicus Erdbeobachtungsprogramms im Höhenforschungsobservatorium „Schneefernerhaus" auf der Zugspitze getroffen. Ihre Daten liefern wichtige Grundlagen für den Bericht des Weltklimarats IPCC. Mit dabei war Philipp Rastner vom Geographischen Institut und World Glacier Monitoring Service (WGMS).

Die Kantone Graubünden und Tessin gaben bei der Universität Zürich eine Studie über die Ablehnung des Nationalparks Adula im Jahr 2016 in Auftrag. Norman Backhaus, Professor für Humangeographie und Studienleiter, spricht im Radiointerview über die wichtigsten Erkenntnisse.

Die Humangeografin Sara Landolt forscht seit vielen Jahren zu Jugendlichen im öffentlichen Raum. Im Interview spricht die Forscherin der Universität Zürich darüber, was Jugendliche an solchen Orten reizt und wie die sozialen Medien ihr Nachtleben verändert hat.

Mit einem neuen Verfahren will der Fernerkundungs-Experte Michael Schaepman die Vielfalt der Wechselbeziehungen von Ökosystemen, Arten und Genen grossflächig aus der Luft untersuchen. Diese Methode könnte helfen, die globale Biodiversität zu erschliessen. Sein Forschungsprojekt wird von der NOMIS Foundation unterstützt.

Die Umwelt verändert sich und lässt etwa Gletscher schneller schmelzen. Dies zwingt den Menschen zur Anpassung. Doch wie? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert ein von swissuniversities gefördertes SUDAC-Projekt unter der Leitung von Christian Huggel vom Geographischen Institut.

Ganze Abfallberge von Plastiksäcken und -flaschen treiben auf der Meeresoberfläche. Doch wieviel Plastik tatsächlich unsere Meere verschmutzt, ist unklar. Ein Schweizer Forschungsteam mit Philip Jörg und Rogier de Jong vom Geographischen Institut will nun darüber Klarheit schaffen und testet Messgeräte mit ungewöhnlichen Methoden.

Keine Investoren, gestrichene Subventionen, massiv steigende Preise: Argentinien droht der grosse Absturz. Christian Berndt, Wirtschaftsgeograf an der Universität Zürich, beantwortet die wichtigsten Fragen.

_small.jpg)

We have to announce the sad news that Shahul Hasbullah, Professor emeritus, Department of Geography, University of Peradeniya, Sri Lanka, has passed away on 25 August 2018.

Hoher Besuch an der UZH: Thomas Zurbuchen, Forschungschef der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA, machte sich ein Bild der aktuellen Luft- und Raumfahrtprojekte des UZH Space Hub. Zu diesen gehören etwa vielfältige Projekte aus der Erdbeobachtung unter der Leitung von Michael Schaepman, Professor für Fernerkundung am Geographischen Institut.

Sarah Speck, Doktorandin der Abteilung Humangeographie, erhielt den BioOne Ambassador Award 2018. Mit diesem Preis werden Nachwuchswissen-schaftler*innen ausgezeichnet, die ihre Forschung über ihr Fachgebiet hinaus hervorragend kommuniziert haben. Sarahs preisgekröntes Forschungsprojekt untersucht das Leben und die Lebensgrundlagen älterer Menschen im heutigen Nepal.

Wissenschaftler*innen werden während mindestens vier Jahren die Fliessgewässer der grössten Gletscher der Welt aufsuchen. Ihre Mission ist es, Mikroorganismen zu entnehmen und deren DNA zu extrahieren, um zu untersuchen, wie sich diese an die extremen Umweltbedingungen anpassen. Michael Zemp vom Geographischen Institut wird den Bereich Glaziologie abdecken.

Der Grindelwaldgletscher war früher imposant, bis heute hat er sich aber stark zurückgezogen. Wanderung und Bericht mit Ausführungen von Samuel Nussbaumer, Glaziologe am Geographischen Institut.

Für unser Open Doors Event am 13. September 2018 haben wir ein attraktives und vielfältiges Programm zusammengestellt. Wir stellen Ihnen Forschungsprojekte aus unseren drei thematischen Clustern vor.

Bei Waldbränden und der Verbrennung fossiler Brennstoffe gelangt der Grossteil des Kohlenstoffs als Kohlendioxid in die Atmosphäre. Ein knapper Drittel bleibt als schwarzer Kohlenstoff zurück. Forschende des Geographischen Instituts der UZH zeigen nun, dass dieser über Jahrtausende an Land und in Flüssen altern kann, bevor er ins Meer fliesst und sich in den Sedimenten ablagert.

Wilfried Haeberli hat letzte Woche den Lifetime Achievement Award der International Permafrost Association (IPA) erhalten. Der Preis wurde an der 5th European Permafrost Conference in Chamonix übergeben.

War der Malerberuf früher traditionell in Männerhand, schliessen heute in gewissen Kantonen sogar mehrheitlich Frauen die Lehre als Malerin ab: In der Innerschweiz sind es 62 Prozent der Lehrabsolventen. Die Schwyzer Wirtschaftsgeografin Karin Schwiter nimmt im Interview dazu Stellung. Sie untersucht die geschlechtertypische Berufswahl bei Jugendlichen.

At first glance, Switzerland might seem like an odd location for a summit on polar studies. But as a nation with high mountains, it is part of what researchers refer to as the “third pole” after North and South. This week the mountain resort of Davos welcomed 2,200 international scientists and decision makers for the POLAR2018 conference.

When seeking directions towards a new restaurant or the quickest connection to the office, people will retrieve their smartphones and navigate towards the destination almost effortlessly. However, does the ease with which we can now find our way come with a price? Will the use of such technologies lead to a decrement in the spatial abilities of the users? Read more in Tyler Trash's contribution for the "Greater Zurich Area Blog".

A Blog post by Isabelle Gärtner-Roer on the contribution of the World Glacier Monitoring Service (WGMS) - located at the Department of Geography - to Europe’s Copernicus Climate Change Service.

Kann Armut bekämpft werden, indem man das Verhalten der Betroffenen gezielt beeinflusst? Oder wird sie damit nur perpetuiert? Christian Berndt und Guilherme Lichand diskutieren über die Wirkung solcher sozialer Interventionen.

Forschung in der Luft: Vom 11. bis 13. Juni führt der «UZH Space Hub» seine erste Forschungs-Flugkampagne durch. Geografinnen und Geografen der UZH erforschen mit einem Zeppelin, wie aus der Luft mit speziellen Bildsensoren Plastik im Wasser entdeckt werden kann. Dies könnte helfen, Plastik-Müll in den Meeren ausfindig zu machen

Persönlichkeiten blicken auf ihre Studienzeit an der Universität Zürich zurück. Diesmal Andrej Vckovski, CEO der Firma Netcetera und ehemaliger Doktorand am Geografischen Institut.

Die Citizen-Science-Ausstellung des Graduate Campus der UZH wurde erstmals im Ausland gezeigt – an zwei Hochschulen in Indien. Barbara Strobl, Doktorandin am Geographischen Institut, reiste mit und berichtete in Indien über Citizen-Science-Projekte an der UZH.

Gemeinsam mit Citizen Scientists sammeln UZH-Forschende Daten zu Wasserständen von Flüssen und Bächen oder zur Bodenfeuchte. Mit einer App können an beliebigen Flüssen und Standorten weltweit hydrologische Daten erhoben werden. Ziel des Projekts «CrowdWater» ist es, Wassermanagement und -prognosen in Regionen zu verbessern, für die bisher keine oder kaum Daten existieren. Entwickelt wurde es von

Doktorierenden des Geografischen Instituts der Universität Zürich.

Im Rahmen der Informatiktage 2018 sind Sie am 1. Juni 2018 in das Virtual Reality Labor der Abteilung Geographic Information Visualization and Analysis am GIUZ eingeladen.

Die Abteilung Politische Geographie organisiert in diesem Jahr die Sommerschule «Governance at the Edge of the State» zum Thema «Resources - Materiality - Governance».

Der neue Jahresbericht porträtiert 16 Spitzenforschende der UZH, denen der Europäische Forschungsrat in den letzten 10 Jahren einen der begehrten ERC Grants zugesprochen hat. Eine davon ist Sara Irina Fabrikant, Professorin am Geografischen Institut.

Beim «Wettbewerb für wissenschaftliche Bilder» des Schweizerischen Nationalfonds stellen Forschende die Wissenschaft von überraschender Seite dar. Sarah Speck, Doktorandin am Geographischen Institut, hat eine Gruppe älterer Menschen in Nepal fotografiert. Sie warten darauf, sich bei einer Bank zu registrieren, die in Zukunft ihre Renten auszahlen wird.

Die erste Ausgabe des "European State of the Climate Report" wurde veröffentlicht und dem Europäischen Parlament in Brüssel vorgestellt. Der World Glacier Monitoring Service (WGMS) - angesiedelt am Geographischen Institut - hat die Gletscherdaten und -analysen beigesteuert.

Erstmals seit 2009 wurde der Erwärmungstrend des alpinen Permafrosts in den Schutthalden und Blockgletschern vorübergehend unterbrochen. Das zeigen die neusten Resultate des Schweizer Permafrostmessnetzes (PERMOS), in dem das Geographische Institut aktiver Partner ist.

Die nächste Geochronologie Sommerschule findet vom 2. bis 7. September 2018 in Kloster statt. Anmeldungen sind bis 30. April 2018 möglich.

Landschaften leisten einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden der Menschen, aber auch zur Standortattraktivität. Eine Studie des Geographischen Instituts der Universität Zürich beschreibt die Wirkung von Landschaften unter verschiedenen Aspekten.

Tobias Bolch wurde um eine Einschätzung einer in Nature Climate Change veröffentlichte Studie zum Rückgang der weltweiten Gletscher gebeten. Seine Kommentare wurden in zahlreichen Medienartikeln, unter anderem in der NZZ, aufgegriffen.

Bist du auf der Suche nach einem interdisziplinären Masterarbeitsthema am Geographischen Institut?

Der Flugplatz Dübendorf soll zu einer europaweit einmaligen Basis für die Luft- und Raumfahrtforschung werden. Nun wird der Info-Pavillon des Innovationsparks eröffnet, doch Wissenschaft wird hier schon seit einiger Zeit betrieben.

Die nächste Humangeographische Sommerschule findet vom 10. – 14. September 2018 zum Thema „Gender and Space“ in Herzberg (Nähe Zürich, Schweiz) statt.

Maria J. Santos wurde von der Universität Zürich per 1. Februar 2018 zur Assistenzprofessorin mit "Tenure Track" für Erdsystemwissenschaften ernannt. Damit verstärkt die Universität Zürich ihre Forschung über den vom Menschen verursachten globalen Wandel.

Christoph Vogel wurde in der Sonderausgabe «Militär und Politik» des E+Z Magazins zur Konfliktdynamik in der Demokra-tischen Republik Kongo interviewt. E+Z

Sie heissen Olga oder Maria und kommen aus Polen, der Slowakei oder aus Rumänien. Sie erscheinen uns wie Engel in der Not, wenn der leicht demente Opa plötzlich nicht mehr alleine bleiben kann. Man nennt sie 24-Stunden-Betreuer-innen, weil sie gleich bei Opa einziehen und ihn rund um die Uhr versor-gen. In einem Gastkommentar im Boten der Urschweiz erklärt Karin Schwiter ihre Erkenntnisse zur Forschung über diese neue Arbeitsform im Privathaushalt. Bote der Urschweiz

Mehr als 120 Rebellengruppen machen den Ostkongo unsicher. Zuletzt wurden 15 UNO-Blauhelme bei einer Attacke getötet, schuld soll eine islamische Miliz sein. Aber stimmt das? Christoph Vogel wurde dazu von Spiegel Online interviewt. Spiegel Online

Sara Fabrikant und ihr ehemaliger Doktorand Marco Salvini erhalten den diesjährigen Breheny Preis für das beste Paper 2016 im Journal Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science für ihren Artikel "Spatialization of user-generated content to uncover the multirelational world city network". UZH news

Die zweite Ausgabe der Global Glacier Change Bulletin Series ist online und befasst sich mit Beob-achtungen der glaziologischen Massenbilanz, geodätischen Volumenveränderungen und Längenänderungen. WGMS

Die Masterstudentin Yvonne Ehrensberger aus der Human-geographie wurde im Rahmen der Sendung “Helden des Alltags” von Radio SRF1 zu ihrer Masterarbeit über Freiwilligenarbeit in Guarda interviewt. Radio SRF1

GPS und Smartphone helfen, schnelle Wege durch die Welt zu finden. Doch sie lassen unseren Orientierungssinn verkümmern. Dem will UZH-Geografin Sara Fabrikant entgegenwirken. UZH News

In einem Gastkommentar in der Neuen Zürcher Zeitung erklären Roger Keller und Norman Backhaus ihre Erkenntnisse aus der angewandten Forschung über Landschaftsleistungen in der Schweiz und deren Diskrepanz in der Wertschätzung und Wertschöpfung. NZZ

Norman Backhaus und Annina Michel wurden am 6. Internationalen Symposium für Naturschutzgebiete in Salzburg vom Österreichischen Radio Ö1 und vom Deutschlandfunk zu den Gründen und Schwierigkeiten des Naturschutzes interviewt.

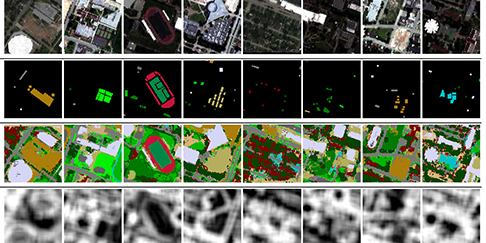

Produktivität und Stabilität von Waldökosystemen hängen stark von der funktionalen Vielfalt der Pflanzengemeinschaften ab. Unseren Forschenden der Remote Sensing Laboratories gelang es, die Pflanzenvielfalt von Wäldern durch Fernerkundung mit Flugzeugen in verschiedenen Massstäben zu messen und zu kartieren – von einzelnen Bäumen bis hin zu ganzen Artengemeinschaften. Die neue Methode ebnet den Weg, um zukünftig die globale Pflanzendiversität aus der Luft und aus dem All zu überwachen. UZH News

Wohin fliessen die Bäche, die auf den Ybriger Alpweiden verschwinden? Und wo kommen sie als Quellen wieder zum Vorschein?

Ein neuer öffentlicher Online-Kurs des Geographischen Instituts zeigt, wie das Element Wasser den Alltag in der Schweiz prägt. Machen Sie mit! UZH News

Eine automatisierte Analyse von Bildern, die von Drohnen gemacht wurden, erlaubt Wildhütern die Anzahl Säugetiere in der Savanne zu erfassen und der Nahrungsverfügbarkeit anzupassen.

Die gesellschaftliche Relevanz von Forschung im Hochgebirge zeigt sich insbesondere bei Bergstürzen in bewohnten Gebieten. Andreas Vieli und das Projekt xsense2 in der SRF Rundschau

Durch intensive Forschung werden Naturgefahren im Hochgebirge besser vorhersehbar. Bei der Berichterstattung zum Felssturz bei Bondo im Bergell wurden auch Geografen hinzugezogen.

Der Oberaargletscher baut rapide ab. In fünfzig Jahren könnte das Ursprungsgebiet der Aare komplett eisfrei sein. Offen ist, welche Gefahren durch die Klimaerwärmung drohen. Michael Zemp im Bund

Alexander Damm wurde von der Universität Zürich per 1. August 2017 zum Assistenzprofessor mit «Tenure Track» für Fernerkundung von Wassersystemen ernannt. Mit der gemeinsam zwischen Universität Zürich und Eawag eingerichteten Assistenzprofessur möchte die UZH ihre Kompetenz und ihr Wissen in diesem interdisziplinären und relevanten Wissenschaftsbereich erweitern.

Er sieht Gletscher auf der ganzen Welt schwinden und weiss, dass sich die Eis- und Schneereserven in den Alpen weiter rapid vermindern. Michael Zemp im Interview Pro Natura Magazin

Mit Laserscanner und Spektrometer aus der Luft erfassen Fabian Schneider und Felix Morsdorf die Vegetationsstruktur und Lichtreflektion des Waldes in der Lägern (CH) sowie auf Borneo.

Crowdscience: wenn Forschende die Mithilfe von Laien nutzen. Der Tagesanzeiger zählt das Projekt Crowdwater zu den schönsten Citizen Science Projekten im Bereich der Naturforschung. TA

Der Universitätsrat der UZH hat Michael Schaepman zum Prorektor Vetsuisee-Naturwissenschaften ernannt. Nach einem Jahr im Dekanat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, zieht unser Professor für Fernerkundung weiter in die Universitätsleitung. UZH News

Das UZH Journal porträtierte Andrea Scheller, Direktorin des Amtes für Statistik im Fürstentum Lichtenstein, vormalige Direktorin des Statistikbüros der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) und Absolventin unseres Instituts.

Am 8. Mai fand zum ersten Mal ein Mapathon am Irchel statt, ein öffentlicher Kartierabend, der vielleicht einmal einen Beitrag zur Bewältigung einer humanitären Krise leistet.

Das Schmelzwasser der Gletscher im Himalaya stellt im Sommer den Wasserbedarf der Landwirtschaft in Regionen Zentral- und Südasiens sicher. Die meisten Flüsse, die im asiatischen Hochgebirge entspringen, durchfliessen mehrere Länder.

Wie beschreiben Menschen Landschaften, und wie drücken sie ihre Ortsverbundenheit in Worten aus? Flurina Wartmann untersucht kulturelle Werte von Landschaften anhand von Sprache.

Um eine verlässliche Datengrundlage für politische Entscheidungen im Bereich Klimaschutz und -anpassung in Ländern des globalen Südens zu schaffen, hat die DEZA vor fünf Jahren das Projekt CATCOS initiiert.

Viele der internationalen Patieninnen und Patienten, die sich in Indien medizinisch behandeln lassen, kommen aus armen Ländern. Oft haben sie keine andere Wahl, sagt Heidi Kaspar in Jeune Afrique (französisch).

In den Osterferien verreisen viele gerne noch einmal in die Skiferien. In diesem Jahr gestaltet sich dies jedoch schwierig. In einigen Skigebieten ist die Saison bereits beendet, wegen akuten Schneemangels. Isabelle Gärtner-Roer im ZDF

Männliches Körperbewusstsein, Männer in Frauenberufen und die Rückkehr traditioneller Männlichkeitsideale – das waren die Themen an einem Podiumsgespräch zur Männerforschung mit Karin Schwiter. UZH News

Für ihre Forschung zur Nutzung von Satellitenaufnahmen für phänologische Studien zu Pflanzen erhielt Irene Garonna einen der drei begehrten Mercatorpreise.

Guter Unterricht an Hochschulen steht und fällt mit dem Engagement der Dozierenden. Ein grosser Teil der Lehre bewältigt der "Mittelbau", also Doktorierende, Postdocs und Oberassistierende.

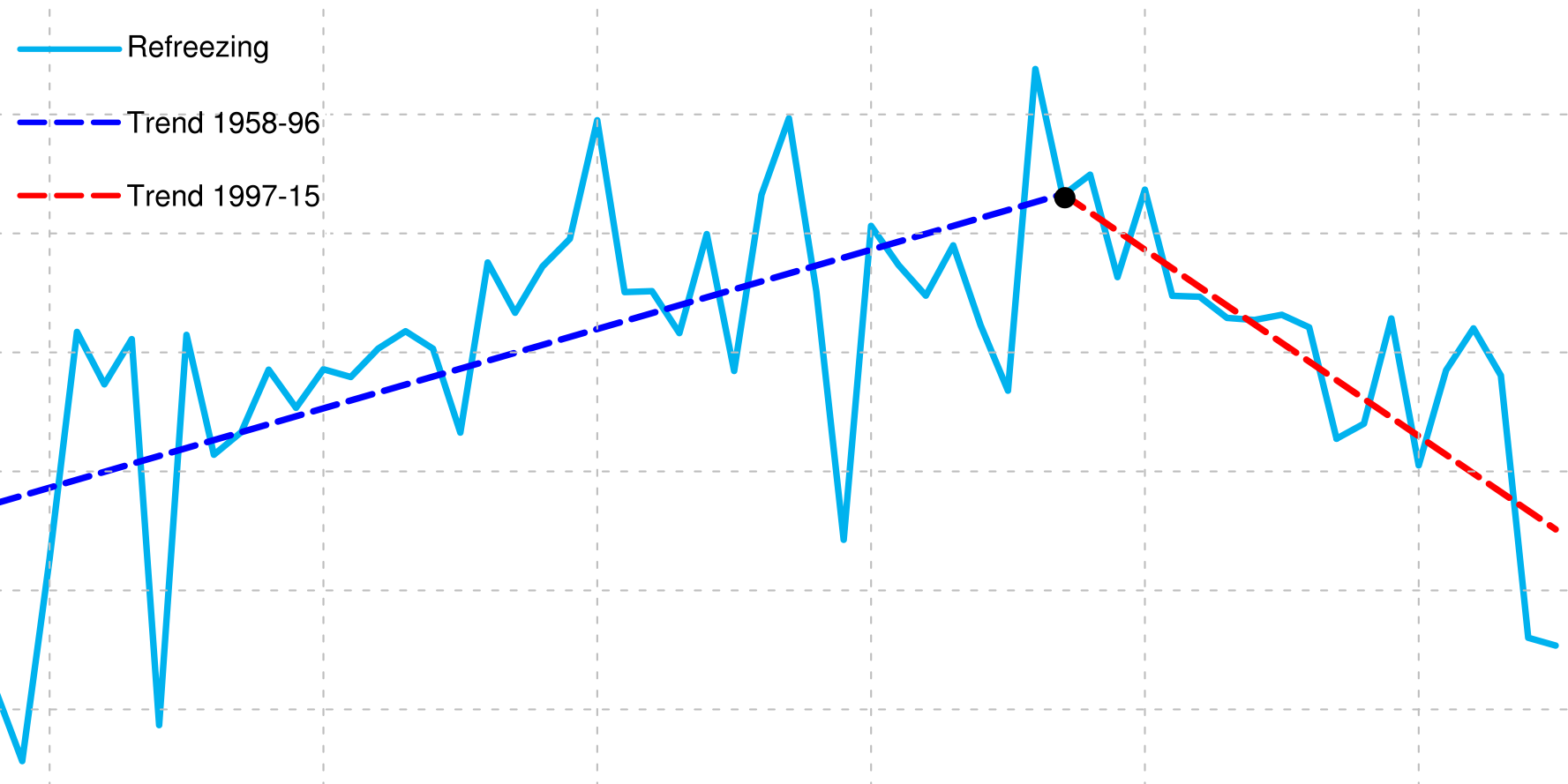

Die Eiskappen Grönlands verlieren rascher an Masse. Seit 1997 hat sich ihr Rückgang beschleunigt.

Eine internationale Gruppe von Forschenden unter der Leitung von Markus Egli untersuchte das Zusammenspiel von Bakterien und Pilzen bei der Speicherung von Kohlenstoff in Waldböden.

Als eine von fünf UZH Forschenden hat Sara Fabrikant einen Grant des Europäischen Forschungsrats im Umfang von 2.5 Mio. Euro erhalten. Das Projekt GeoViSense geht den Frage nach, wie digitale Assistenten die Navigation mit mobilen Geräten beeinflussen. Wie entscheiden sich Menschen, wie ändern sich ihre Kenntnisse der Umgebung und wie verhalten sie sich im Raum, wenn sie mit Hilfe von digitalen Assistenten fortbewegen? Medienmitteilung UZH

Elternlose Flüchtlingskinder sehnen sich vor allem nach Normalität. Doktorandin Barbara Bitzi hat während drei Jahren Jugendliche in einem kantonalen Zentrum beobachtet.

In einem neuen Filmchen schaut der Welt-Gletscher-Beobachtungsdienst (WGMS) zurück auf über 100 Jahre Datenerhebung von Gletscherveränderungen weltweit.

Im BSc-Seminar Humangeographie untersuchten Studierende die Sicht von Einheimischen und Zugezogenen im Val Müstair zu Migration und Integration im engadiner Biosphärenreservat.

Das UZH Journal porträtiert in seiner jüngsten Ausgabe Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raumentwicklung und Absolventin des Geographischen Instituts.

UZH Journal 2017/1, S.13

Um den Einfluss von Regen oder Schnee auf die peruanischen Gletscher und Wasserressourcen besser zu verstehen, hat ein internationales Team einen Regenradar im peruanischen Hochland installiert.

Gletscherveränderungen gehören zu den offensichtlichsten Auswirkungen des Klimawandels. Die jüngsten Daten zeigen, dass Gletscher weltweit stetig stark an Eismasse verlieren. Isabelle Gärtner-Roer erklärt den Welt-Geltscher-Beobachtungsdienst (WGMS) in einem Blogbeitrag des Welt Daten Systems (WDS) (englisch).

Der Erwärmungstrend des alpinen Permafrosts ist ungebrochen. Das zeigen die neusten Resultate des Schweizer Permafrostmessnetzes (PERMOS), dem auch das Geographische Institut angehört.

Die Spektralanalyse von Satellitenbildern wird beispielsweise in der Städteplanung, Forstwirtschaft oder für die Wasserbeobachtung eingesetzt. Devis Tuia hat einen Algorithmus vorgestellt, der automatisch die optimalste Kombination von Spektralbändern und Filtern findet.

Ein Artikel zu Bildspektroskopie im Schweizer Nationalpark von Anna Schweiger, Mathias Kneubühler, Michael Schaepman und anderen schafft es auf das Titelblatt des wissenschaftlichen Journals Methods in Ecology and Evolution. MNF news article (en)

Mit dem «Lehrkredit» hat die UZH ein neues Instrument geschaffen, um innovative Formen der Lehre zu entwickeln. 16 von 41 Projekteingaben wurden bewilligt, darunter die beiden des Geographischen Instituts: “Calibrated Peer Reviewing” und “Decision Lab” von Sara Fabrikant, Martin Müller und Yvonne Scheidegger Jung.

Die internationale Koordinationsstelle «bioDISCOVERY» unterstützt weltweit Forschungsprojekte, die sich mit der biologischen Vielfalt auseinandersetzen und die globale Politik im Bereich der Biodiversität voranbringen.

Obwohl Schweizer Schülerinnen und Schüler auch in der aktuellen PISA-Studie sehr gut in Mathematik abschneiden, bleibt ein Grundproblem: Mathematik, Physik und Chemie sind Männerdomänen.

Sara Landolt sprach an der NIGHTS 2016 - STADT NACH ACHT Konferenz in Berlin über die unterschiedlichen Bedeutungen von Alkohol unter Jugendlichen im Nachtleben.

Anlässlich der aktuellen Abstimmung im Park Adula lud Radio SRF Norman Backhaus zu einer Diskussionssendung über Naturschutzkonzepte ein.

Private Mikroversicherungen, die Kleinbauern vor klimabedingten Ernteausfällen schützen, zeigten sich wenig rentabel, wie Leigh Johnson in ihrer Forschung an der UZH herausfand. Die Aufklärung der Bauern durch die Versicherer ist aufwändig und die Prämien sind hoch und dürften weiter steigen, da der Klimawandel immer mehr Risiken für die Landwirtschaft mit sich bringt. NZZ Campus, 10.11.2016

Die Grindelwaldgletscher gehören zu den weltweit am besten untersuchten Gletschern. Nun ist ein Buch erschienen, welches ihre Entwicklung exemplarisch aufzeigt, angereichert mit aktuellen und historischen Bildern und statistischen Grafiken. Mitbeteiligt sind Samuel Nussbaumer und Hanspeter Holzhauser als Herausgeber und Autoren sowie Horst Machgut als Autor.

Digitale Assistenten machen das Leben leichter. Nur gehen dabei Fähigkeiten verloren. Der Orientierungssinn verschlechtert sich, wenn man sich ständig auf Navigationsgeräte verlässt, sagt Sara Fabrikant in der Sonntagszeitung.

Das Crowdwater-Projekt von Barbara Strobl und Simon Etter fordert SpaziergängerInnen dazu auf, den Wasserstand zu messen oder die Bodenfeuchtigkeit zu fühlen. Die Limmattaler Zeitung porträtiert zwei Forschungsprojekte, die mit Bürgerwissenschaft arbeiten.

Samuel Abiven und Moritz Reisser definieren den Kohlestoffkreislauf neu, indem sie einen Hauptbestandteil im Boden schätzbar machen. Sie haben die erste globale Kohlendatenbank entwickelt. Auf dieser Grundlage lässt sich unser Verständnis für den Kohlestoffkreislauf präzisieren.

Weltweit sind 40 Millionen Menschen auf der Flucht in ihrem eigenen Land, vertrieben von Gewaltregimes. Politgeograf Stephan Hochleithner untersucht das Phänomen der Binnenflüchtlinge im Ostkongo.

Ein häufig zitierter Kritiker der Olympischen Spiele in Rio im Sommer 2016 war Christopher Gaffney. Bevor er unserem Institut beigetreten ist, lebte er sechs Jahre in Rio und studierte die Auswirkungen der Fussballweltmeisterschaft und der Olympischen Spiele auf die Stadt und ihre Bevölkerung.

Hier ist eine kleine Auswahl der mehr als 80 Medienbeiträge:

Global Construction Review, 13.09.2016 (Englisch)

Blick, 04.08.2016

BBC Video, 31.07.2016, (Englisch)

Architectural Review, 27.05.2016 (Englisch)

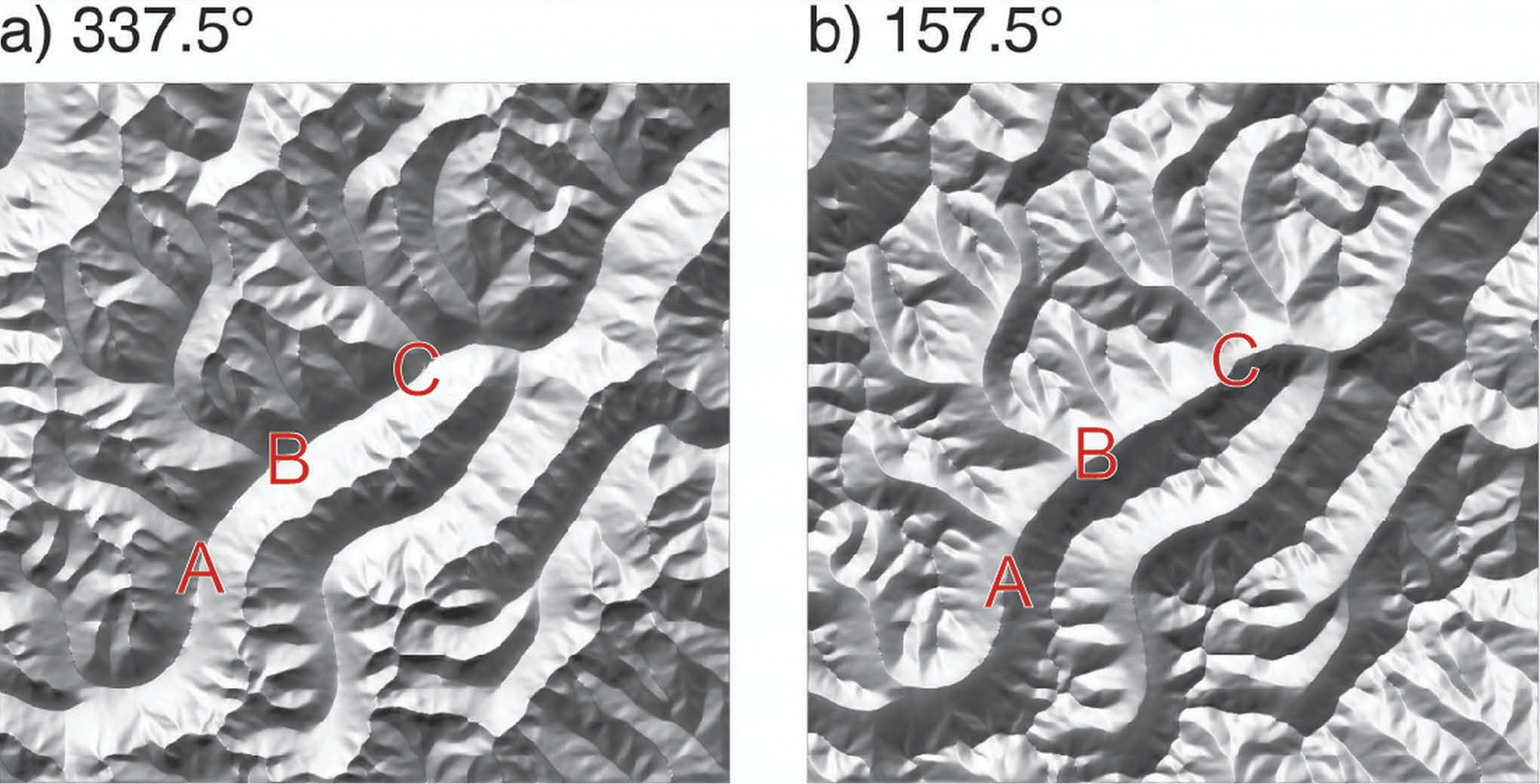

Schweizer Kartographen sind historisch gesehen Meister in der Abbildung von Gelände. Sie wissen seit langem, dass das menschliche Gehirn beim Betrachten von Bergketten und Tälern rasch durcheinander gerät, wenn die Beleuchtung - warum auch immer - nicht von Nordwesten kommt.

GIUZ Alumnus Julien Biland and Arzu Çöltekin präzisierten in einer Studie den Grad der optimalen Beleuchtung. Die optimale Richtung des Lichteinfalls liegt bei 337.5 Grad, wie die Untersuchung an 27 Probanden erstaunlich deutlich ergab.

Die Forschungsinitiative will die Kompetenzen der UZH zu Digitalisierung von Gesellschaft und Wissenschaft bündeln und ausbauen. Damit nimmt die UZH eine internationale Pionierrolle ein und will in den kommenden Jahren neue Forschungsfelder entwickeln.

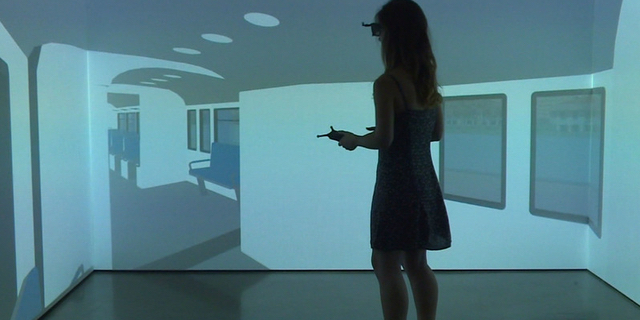

Als Beispiel dienen Forschungsprojekte von Gründungsmitglied Sara Fabrikant und ihrer GIVA Abteilung, die mittels 3-D-Simulationen untersuchen, wie Personen unter Stress mit einem digitalen Assistenten im Raum navigieren.

Mit einer feierlichen Lancierung im Beisein von Bundespräsident Johann Schneider-Ammann und Bildungsdirektorin Silvia Steiner haben die Promotoren am 14.09.2016 das Vorhaben der neuen Digital Society Initiative präsentiert.