Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Um bedrohte Zugvögel zu schützen, müssen ihre Migrationsrouten bekannt sein. Doch manche Vögel sind zu klein, um einen GPS-Tracker zu tragen. Durch die Kombination von Licht-, Aktivitäts- und Windmessungen lässt sich ihre wahrscheinlichste Route sehr genau abschätzen.

Der Schutz von seltenen Vogelarten in der Schweiz endet nicht bei ihrem lokalen Lebensraum. Viele sind Zugvögel und brechen im Herbst in ihr Winterquartier in Afrika auf. Im Frühling kehren sie wieder zu den Brutplätzen in der Schweiz oder anderswo in Europa zurück. Je genauer ihre Flugrouten und Zwischenstationen bekannt sind, desto gezielter können Massnahmen zum Schutz dieser Gebiete ergriffen werden.

In einer Masterarbeit in der Abteilung GIS und in Zusammenarbeit mit der Schweizer Vogelwarte wurde eine neue statistische Methode entwickelt, um die Migrationsrouten des Wiedehopfs (upupa epops) genauer zu rekonstruieren. Dieser Vogel ist in der Schweiz selten geworden und zu klein, um auf seiner langen Reise selbst den leichtesten GPS-Tracker zu tragen. Stattdessen werden sogenannte Geolokatoren verwendet, wenige Gramm leichte Sensoren. Diese zeichnen die Länge des Tageslichts – die sich mit dem Breitengrad verändert – sowie die Aktivität des Vogels auf. Ausserdem messen sie den Luftdruck, aus dem sich die Flughöhe schätzen lässt. Doch die Ungenauigkeit der so rekonstruierten Flugrouten beträgt noch immer mehrere hundert Kilometer.

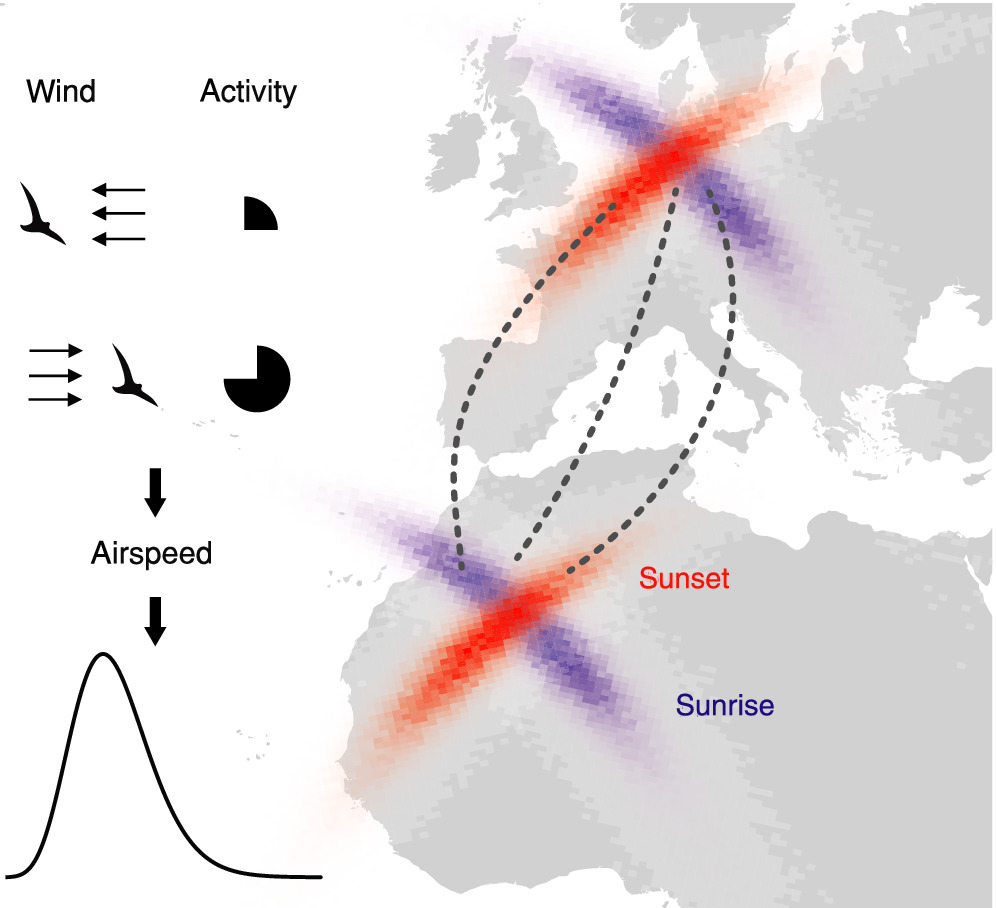

Mike Werfeli und Peter Ranacher haben nun Daten zu den Windverhältnissen in der Flughöhe des Vogels in einem statistischen Modell integriert, um die wahrscheinlichste Route zu berechnen. Treffen die Vögel auf Rückenwind, erhöht sich ihre Geschwindigkeit im Verhältnis zum Boden deutlich, so dass sie eher in der Lage sind, längere Strecken zurückzulegen. Bei Gegenwind jedoch ist damit zu rechnen, dass sie weniger weit kommen werden. Zusammen mit den Aufzeichnungen zur Flugaktivität können die Autoren so Routen mit unrealistisch hohen Fluggeschwindigkeiten ausschliessen, die gar nicht den körperlichen Fähigkeiten des Wiedehopfs entsprechen würden – und identifizieren auf diese Weise seine wahrscheinlichste Migrationsroute.

«Unsere neue Methode hilft, Lebensräume von Vögeln während ihrer Migration zu lokalisieren und häufig besuchte Rastplätze zu identifizieren», sagt Mike Werfeli, Erstautor der Publikation. «Das schafft die Grundlage für gezielte Massnahmen zum Schutz dieser Gebiete und der entsprechenden Vogelpopulationen.»

| Der Wiedehopf (upupa epops) sieht mit seinem opulenten Kopfschmuck, dem orangen Federkleid und den charakteristischen schwarzweissen Bändern fast wie ein exotischer Vogel aus. In den letzten Jahrzehnten führte die Intensivierung der Landwirtschaft zu einer drastischen Reduktion seines Nahrungs- und Nistplatzangebots. In der Schweiz ist er nur noch in wenigen Tälern in den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis und der Westschweiz verbreitet. Der Wiedehopf ist eine der 50 Prioritätsarten, die mit gezielten Projekten und Programmen in der Schweiz gefördert werden sollen. Artenförderung Vögel Schweiz: Wiedehopf |

Mike Werfeli, Peter Ranacher, Felix Liechti: Gone with the wind: Inferring bird migration with light-level geolocation, wind and activity measurements. Methods in Ecology and Evolution. 03 March 2022

Mike Werfeli (2020): Inferring migration routes of individual nocturnal bird migrants. MSc Thesis, Department of Geography

Communications