Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

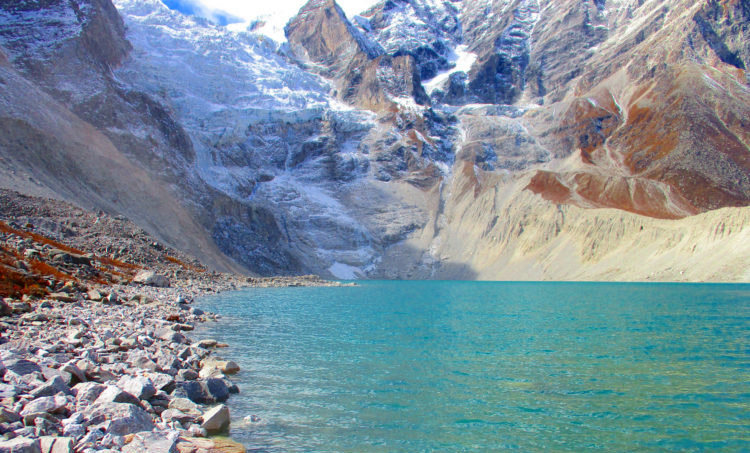

Die Geschwindigkeit der Gletscherschmelze im Himalaya wird durch Seen, die bereits durch den Gletscherschwund gebildet wurden, erheblich beschleunigt, wie jüngste Untersuchungen an der Universität Zürich und der University of St Andrews, Schottland, Großbritannien, zeigen.

Die Studie zeigte, dass jene Gletscher, die in den letzten Jahrzehnten in Seen geflossen sind, sich nun deutlich schneller zurückziehen als alle anderen Gletscher im Himalaya. Sie sind für bis zu 30 Prozent des Verlusts an Eismasse verantwortlich, obwohl sie nur 10 bis 15 Prozent der gesamten Eisfläche umfassen.

Das Schmelzen der Gletscher ist ein klares Zeichen für den Klimawandel im Hochgebirge. Die langfristige Erwärmung der Atmosphäre hat den Gletscherrückgang im Himalaya verursacht.

Schmelzwasser aus Gletschern in dieser Region speist Flüsse und Wassersysteme und ist die Lebensgrundlage von Hunderten von Millionen Menschen. Ein Teil des Schmelzwassers wird in Gletscherseen zurückgehalten. Die Anzahl und Fläche der Seen wächst rasant. Bisher wurde ihr Einfluss auf das Schmelzen der Gletscher im Himalaya nicht vollständig untersucht.

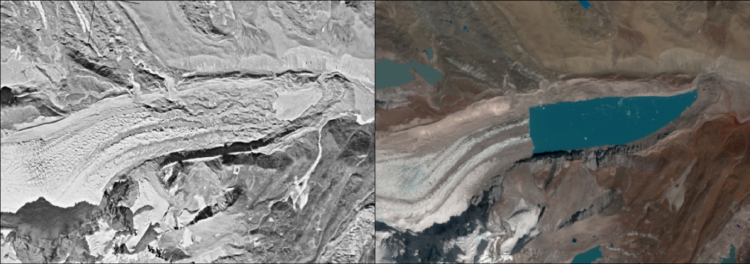

Nun haben Wissenschaftler Bilder von Spionagesatelliten, Daten der Shuttle Radar Topographic Mission im Jahr 2000 und Daten von modernen Satelliten analysiert, um den Zusammenhang zwischen Gletschern und Gletscherseen seit den 1970er Jahren zu verstehen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Gletscher seit mindestens den 1970er Jahren an Masse verlieren. Dieser Verlust hat sich seit der Jahrtausendwende beschleunigt. Gletscher, die mit Gletscherseen in Berührung kommen, verlieren mehr Masse und ziehen sich schneller zurück. Sie treiben damit den Eismassenverlust in der Region weiter an.

Dr. Owen King, ehemaliger Postdoc am Geographischen Institut der Universität Zürich, sagt: «Wenn die Zahl und Fläche der Gletscherseen weiterwächst, müssen wir mit einem grossen Verlust an Gletschermasse rechnen.»

Dr. Tobias Bolch, ehemaliger Gruppenleiter am Geographischen Institut der UZH und heute Dozent an der School of Geography and Sustainable Development der University of St. Andrews, fügt hinzu: «Unsere Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf die Prognose von zukünftige Eisverlusten in der Region. Bei bisherigen Schätzungen hat man das Zusammenspiel von Gletschern und Gletscherseen nicht berücksichtigt.»

King, O., Bhattacharya, A., Bhambri, R. et al. Glacial lakes exacerbate Himalayan glacier mass loss. Nature Scientific Reports 9, 18145 (2019) doi:10.1038/s41598-019-53733-x

Englischer Text: University of St Andrews Communications Office