Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Produktivität und Stabilität von Waldökosystemen hängen stark von der funktionalen Vielfalt der Pflanzengemeinschaften ab. Mittels flugzeugbasierter Fernerkundung gelang es den Autoren die Pflanzenvielfalt von Wäldern zu erfassen und zu kartieren – von einzelnen Bäumen bis hin zu ganzen Artengemeinschaften.

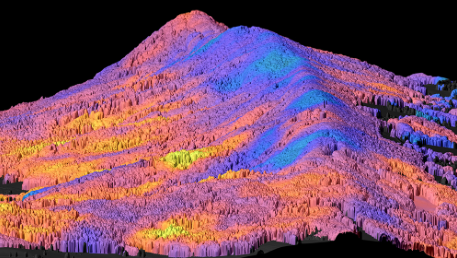

Die funktionale Vielfalt von Pflanzen lässt sich direkt messen, indem ausgewählte morphologische und physiologische Merkmale eines Waldes aus der Luft bestimmt werden. Früher waren dazu sehr arbeitsintensive Feldarbeiten am Boden erforderlich. Die Autoren haben nun eine neue Methode entwickelt, um die Vielfalt von Wäldern mittels Fernerkundung von kleinen bis zu grossen Massstäben abzubilden. Das Verfahren funktioniert unabhängig von zuvor ermittelten Vegetationseinheiten oder Arteninformationen, und ohne die Messwerte mit jenen am Boden abgleichen zu müssen. Getestet wurde das Verfahren auf dem Gebiet der Lägern, ein gemässigtes Mischwald-Ökosystem in der Nähe von Zürich, Schweiz.

Dabei wurden morphologische Merkmale des Waldes wie die Höhe der Baumkrone und die Laub- und Astdichte mit Hilfe eines Lasers abgetastet, wohingegen bio-chemische Merkmale des Waldes mit einem Spektrometer von einem Flugzeug erfasst wurden.

Zur Validierung ihrer Methode verglichen die Autoren ihre Ergebnisse mit Feldmess-ungen an einzelnen Blättern, mit Bestandesdaten sowie mit Werten aus Datenbanken, die funktionale Merkmale enthalten. Mit Hilfe von Computermodellen konnten sie die Diversitätsmuster der morphologischen und physiologischen Merkmale in diversen Massstäben bestimmen – von der lokalen Vielfalt zwischen einzelnen Bäumen bis hin zu grossflächigen Mustern von ganzen Pflanzengemeinschaften. Die Autoren fanden eine grosse Übereinstimmung der gemessenen Diversitätsmuster mit Umweltfaktoren wie Bodeneigenschaften und Topografie. So zeigte sich etwa eine geringere Diversität unter den raueren Umweltbedingungen entlang des Berggrats, wo sich die Bäume an die trockenen, steilen, flachen und felsigen Böden angepasst haben.

Da die Methodik nur durch die Verfügbarkeit fortschrittlicher Sensoren begrenzt ist, ebnet diese Arbeit den Weg für zukünftige Flug- und Satellitenmissionen zur Überwachung der globalen Pflanzenvielfalt aus der Luft und aus dem Weltraum.

Link zur Publikation (englisch)

Schneider, Fabian D.; Morsdorf, Felix; Schmid, Bernhard; Petchey, Owen L.; Hueni, Andreas; Schimel, David S.; Schaepman, Michael E.