#77: Mitten in der Pandemie eine historische Pandemie untersuchen

Letzten Herbst konnten viele die Wahl meines Masterarbeitsthemas «Die Spanische Grippe im Kanton Bern» nicht so recht verstehen. Drei Monate und ein Pandemieausbruch später ist das jedoch ganz anders. Die Masterarbeit läuft noch, doch bereits jetzt ist klar: Die räumlichen und sozioökonomischen Gegebenheiten spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Krankheiten.

«Die Spanische Grippe? Inwiefern ist das für unsere heutige Welt relevant?»

«Die Spanische Grippe? Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen?»

Dies sind nur zwei der Fragen, die ich beantworten musste, nachdem ich letzten Oktober das Thema für meine Masterarbeit ausgewählt hatte. Fünf Monate später sass ich in meiner Wohnung und hielt meinen Konzeptvortrag über Zoom. Der Ausbruch von Covid-19 hatte die Welt zum Stillstand gebracht, die Uni war zu und alle Live-Sitzungen abgesagt. Zwar bezweifelte niemand mehr die Relevanz, aber die Leute stellten gerade jetzt eine Reihe von neuen Fragen: «Da du ja über Pandemien Bescheid weisst, was denkst du, wie lange dauert es, bis es vorbei ist?», «Wird es wie bei der Spanischen Grippe eine zweite Welle geben, und wenn ja, wird sie schlimmer als die erste?». Natürlich habe auch ich darauf keine Antworten.

Immerhin gehöre ich zu den Glücklichen, die wieder auf den Campus Irchel zurückkehren dürfen, wo ich im berüchtigten «Rüümli» (Y23-G10) sitze, zusammen mit anderen Studierenden, die derzeit ihre Masterarbeiten schreiben. Dies gibt uns wieder ein Stück Normalität, und bis auf kleine Einschränkungen - wie beispielsweise das Desinfizieren der Tische und die Platzreservation über das Raumbuchungstool - läuft vieles wie vor der Pandemie. Es ist schön, Leute in der gleichen Situation um sich zu haben, sich auszutauschen, zusammen zu Mittag zu essen oder für das gelegentliche Glace oder einen Kaffee.

Auf den Spuren der «Mutter aller Pandemien»

Die Spanische Grippe wird gemeinhin als eine der schlimmsten Pandemien in der Geschichte der Menschheit bezeichnet und kostete 1918-1920 circa 50-100 Millionen Leben. Zum Vergleich: Der Erste Weltkrieg forderte 1914-18 circa 40 Millionen Opfer. Für meine Masterarbeit habe ich die Inzidenz, das heisst die Anzahl neu Infizierte, aus historischen Krankheitsdaten sowie verschiedene sozio-ökonomische Daten aus dem Kanton Bern - inklusive Kanton Jura, der bis 1979 Teil des Kantons Bern war - erhalten. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Evolutionäre Medizin und dem Geographischen Institut. Ziel ist, diese Vielfalt an Daten zu kombinieren, um mehr über die Verbreitung der Seuche zu erfahren. Daraus ergeben sich folgende zwei Forschungsfragen:

- Wie verbreitete sich die Spanische Grippe im Kanton Bern?

- Welche lokalspezifischen Faktoren trugen zur Verbreitung der Krankheit bei?

Die Arbeit läuft noch, dennoch gibt es bereits erste Resultate.

Umfangreiches Datenset aus dem Staatsarchiv des Kantons Bern

Das Datenset besteht aus 9335 Meldungen, mit insgesamt 124'712 Grippemeldungen für den Zeitraum von Juli 1918 bis Ende 1919 und stammt aus dem Staatsarchiv des Kantons Bern. Für die Ärzte bestand bei Influenza ab Juli 1918 eine Meldepflicht, die Daten sind auf Gemeindeebene verfügbar. Bei einigen wenigen konnte kein genauer Ort (2.8% der Fälle - Bemerkungen wie «im ganzen Bezirk») oder keine genaue Fallzahl (2.1% der Fälle - z.B. «viele Fälle») identifiziert werden.

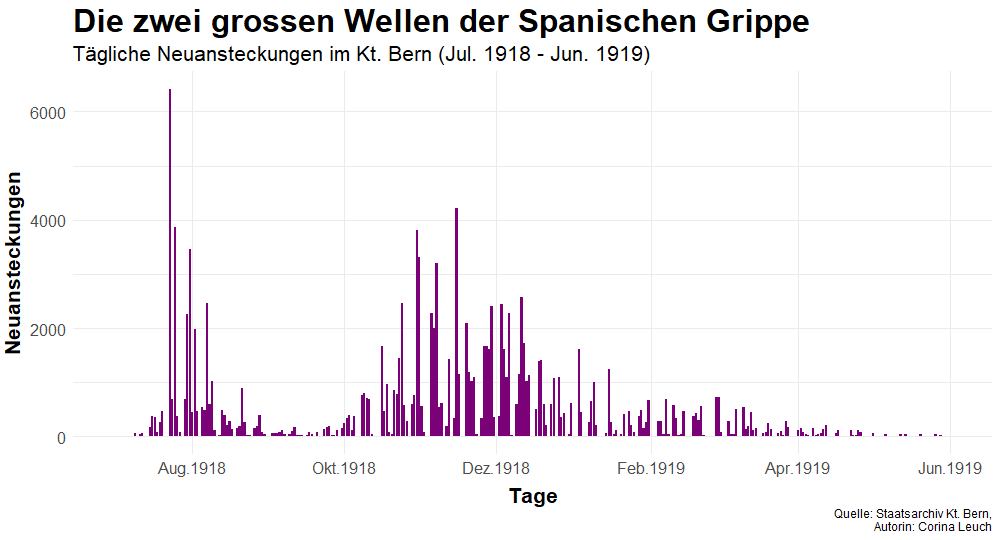

Verlauf in zwei grossen Wellen

Die Grafik der täglichen Neuansteckungen zeichnet auch für den Kanton Bern ein bekanntes Bild: Die Pandemie verlief in zwei grossen Wellen: Eine milde Frühjahr/Sommerwelle (Juli/August 1918) und eine viel schlimmere Herbstwelle 1918 (November 1918 - Januar 1919). Eine Ursache könnte sein, dass grosse Teile der Bevölkerung zunehmend mangelernährt und vom Krieg geschwächt waren, auch wenn die Schweiz nicht in Kampfhandlungen verwickelt war.

In der Schweiz verbreitete sich die Krankheit tendenziell von Westen nach Osten, die genauen Ansteckungswege sind aber nicht gut untersucht. Eine Theorie besagt beispielsweise, dass die Krankheit von Frontsoldaten über den Jura eingeschleppt wurde, welche krank nach Hause geschickt wurden, weshalb sich die Seuche am Anfang explosionsartig ausbreiten konnte. Daraufhin wurde auf der Höhe der 1. Welle ein Versammlungsverbot ausgerufen und die Ansteckungen gingen rasch wieder zurück. Dieses wurde jedoch bereits fünf Wochen später aufgehoben, worauf die Fälle wieder anstiegen: Die zweite Welle begann.

Diese erwies sich noch viel schlimmer als die erste. Die täglichen Ansteckungen waren zwar aufgrund von schneller wieder eingeführten Kontakt- und Versammlungsverboten nicht mehr so hoch wie bei der ersten Welle, die zweite Welle zog sich aber über mehrere Monate hin und kostete weit mehr Todesopfer. Eine dritte, viel mildere Welle konnte im Frühjahr 1919 beobachtet werden, danach verschwand die Krankheit.

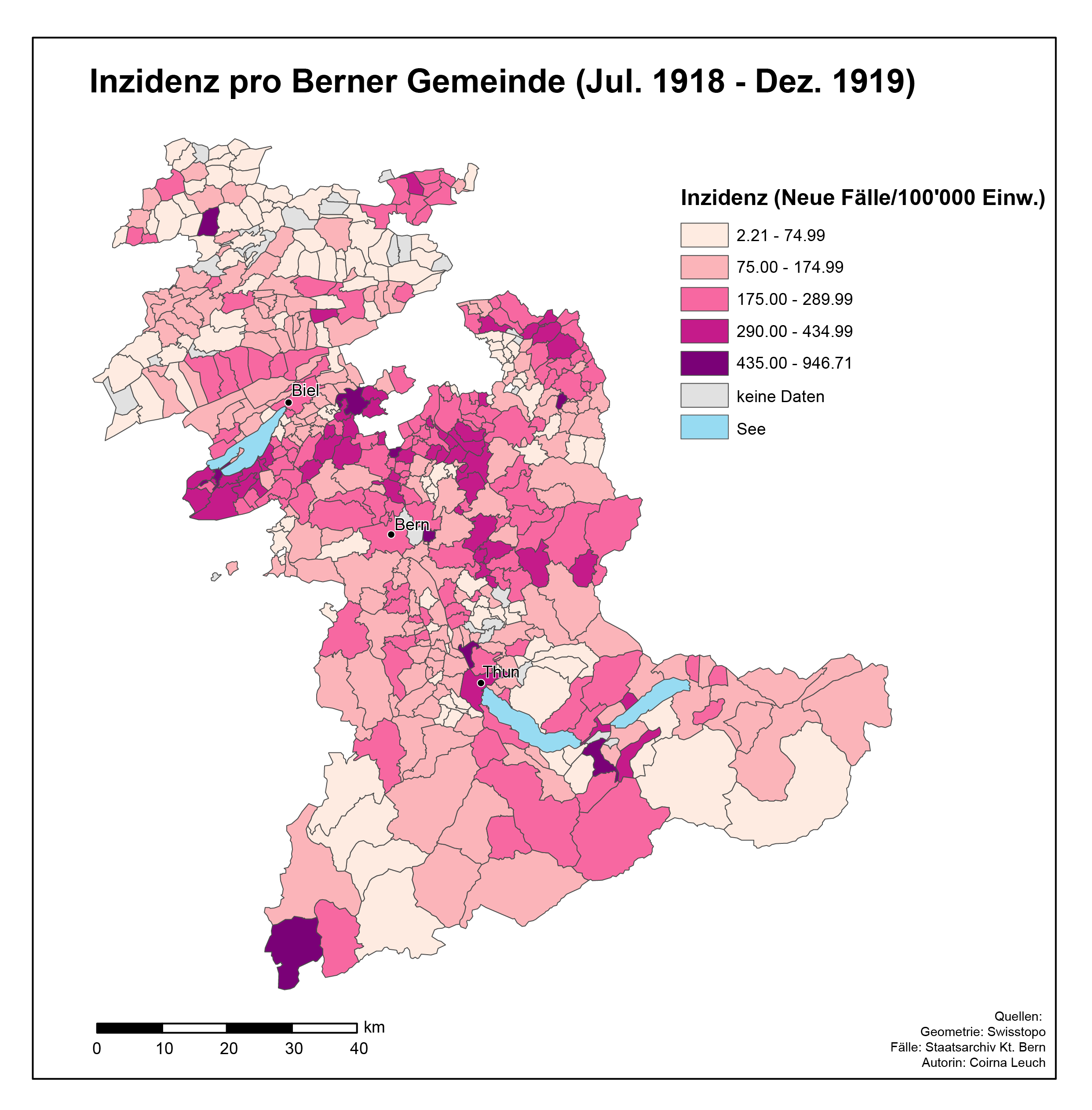

Vor allem das Mittelland war intensiv betroffen

Die räumliche Verteilung der Inzidenz (Fälle pro 100'000 Einwohner*innen) über den gesamten Zeitraum ergibt kein klares Bild. Es zeigt sich eine leichte Tendenz, dass das Mittelland schwerer betroffen war als der Rest des Kantons. Allgemein lässt sich feststellen, dass grössere Gemeinden stärker betroffen waren als kleine Gemeinden. Ausserdem gibt es einige Ausreisser: Dünn besiedelte Gebiete, wo bereits wenige Fälle zu einer hohen Inzidenz führen.

Vom Jura her wurde die Krankheit eingeschleppt

Betrachtet man die Ausbreitung über die Zeit, zeigt sich, dass der Raum dabei eine sehr grosse Rolle spielte. Der Jura war bei der ersten Welle stärker betroffen als bei der zweiten Welle, konträr zum Rest des Kantons. Dies würde die These stützen, wonach die Krankheit vom Jura her eingeschleppt wurde. Von dort aus verbreitete sie sich über das Mittelland in Richtung Oberland. Dort war vor allem die zweite Welle stark. Danach lassen sich noch einige lokale Hotspots beobachten, bevor die Krankheit endgültig verschwand.

Räumlich-epidemiologisches Modell soll Erklärungen liefern

Diese Ergebnisse sind erste, deskriptive Zwischenresultate. Das Herzstück der Arbeit soll ein räumlich-epidemiologisches Modell werden, welches die räumliche Ausbreitung der Krankheit im Kanton Bern erklären soll. Beispielsweise die Haushaltsgrösse, der Anteil Beschäftigte in der Landwirtschaft, physische Variablen wie Wetter oder die Anbindung der Gemeinde an das Zugnetz könnten Erklärungen liefern. Aber auch gesundheitliche Variablen, wie etwa die Ko-Morbidität mit Tuberkulose haben wahrscheinlich einen Einfluss.

Und zuletzt ist es ein wichtiges Ziel, die Resultate ansprechend zu visualisieren, um möglichst viele Menschen mit diesen hochaktuellen Erkenntnissen über eine historische Pandemie zu erreichen. Denn das Verständnis der Verbreitung der Spanischen Grippe kann helfen, zukünftige Ausbrüche von Infektionskrankheiten besser zu bekämpfen.

Poesie während der Pandemie

Niene isch Chilbi u niene isch Tanz

deheime ums Hus um versuret me ganz.

I ha mer scho mängisch der Chopf fasch verheit

was ächt no wär z'mache, das Zyt umegeit.

[…]

Drum blieb i doheime. I schicke mi dry

u hoffe dä Jammer gang öppe verby.

I bi ja nid einzig, s'trifft anderi o,

s'isch ume es gwane, - Mi zahmet de scho!

- Lina Wisler-Beck

Diese Zeilen entstanden nicht etwa während des Corona-Lockdowns im März, sondern es handelt sich um einen Auszug aus einem Gedicht, datiert auf den Juni 1920. Über die Autorin ist nicht viel bekannt, sie stammte wohl aus den Berner Oberland. Es ist ein eindrückliches Beispiel dafür, was die Menschen zur Zeit der Spanischen Grippe bewegte und auch heute noch relevant ist.

Hinweis: Das ist ein Zwischenbericht aus einer laufenden Masterarbeit. Die Inhalte dürfen nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Autorin weiterverbreitet werden.

Corina Leuch